全国どこで開催されても大人気のマンガ家・江口寿史先生の原画展。それが横手市増田まんが美術館で開催されるというからジッとしてはいられません。「アークのブログ」初の秋田出張です。そしてこの取材にはもう一つ大きなテーマがあります。それは「マンガ原画のアーカイブ問題を考える」ということ。プロのマンガ家さんでも知らない人が多い「原画保管」情報=[マンガ原画という文化資産を守る]を「第1章」と「第2章」の2回にわたり、お届けします。同じアーカイブでもそれぞれがどう違うのか、両記事ともご覧ください(公開:2025年7月4日)

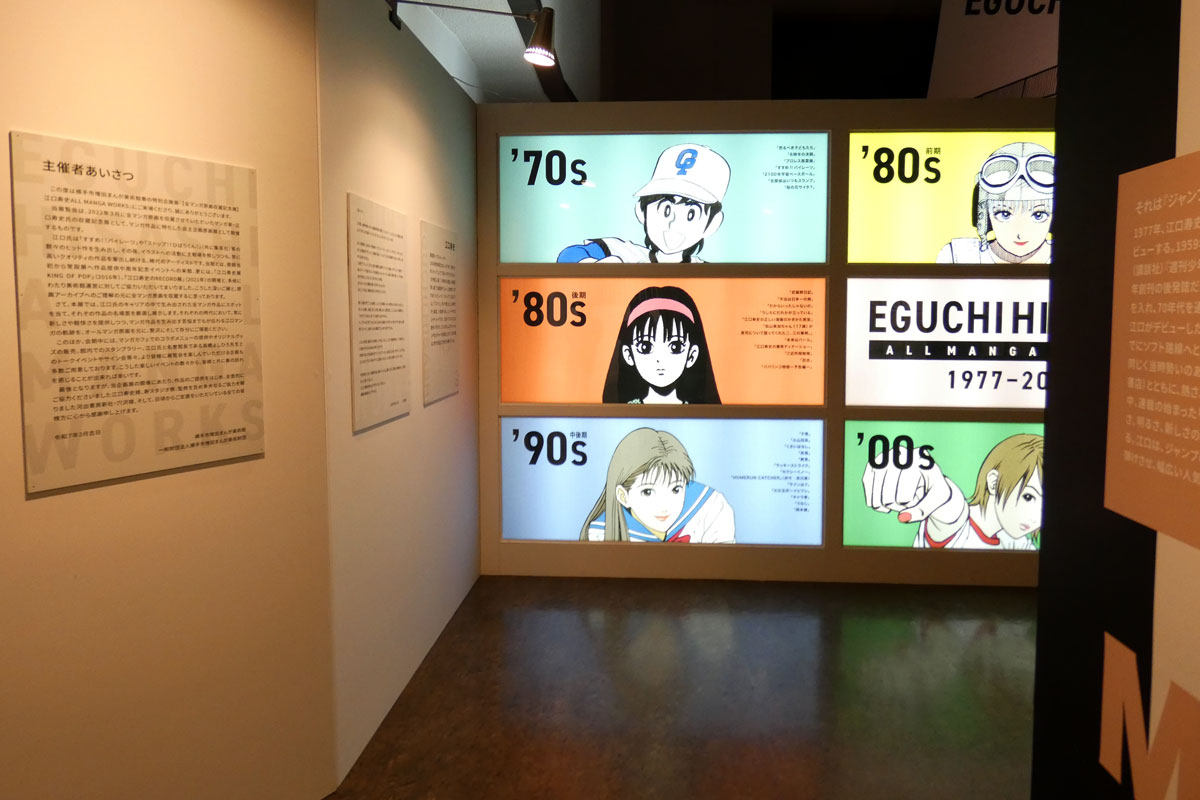

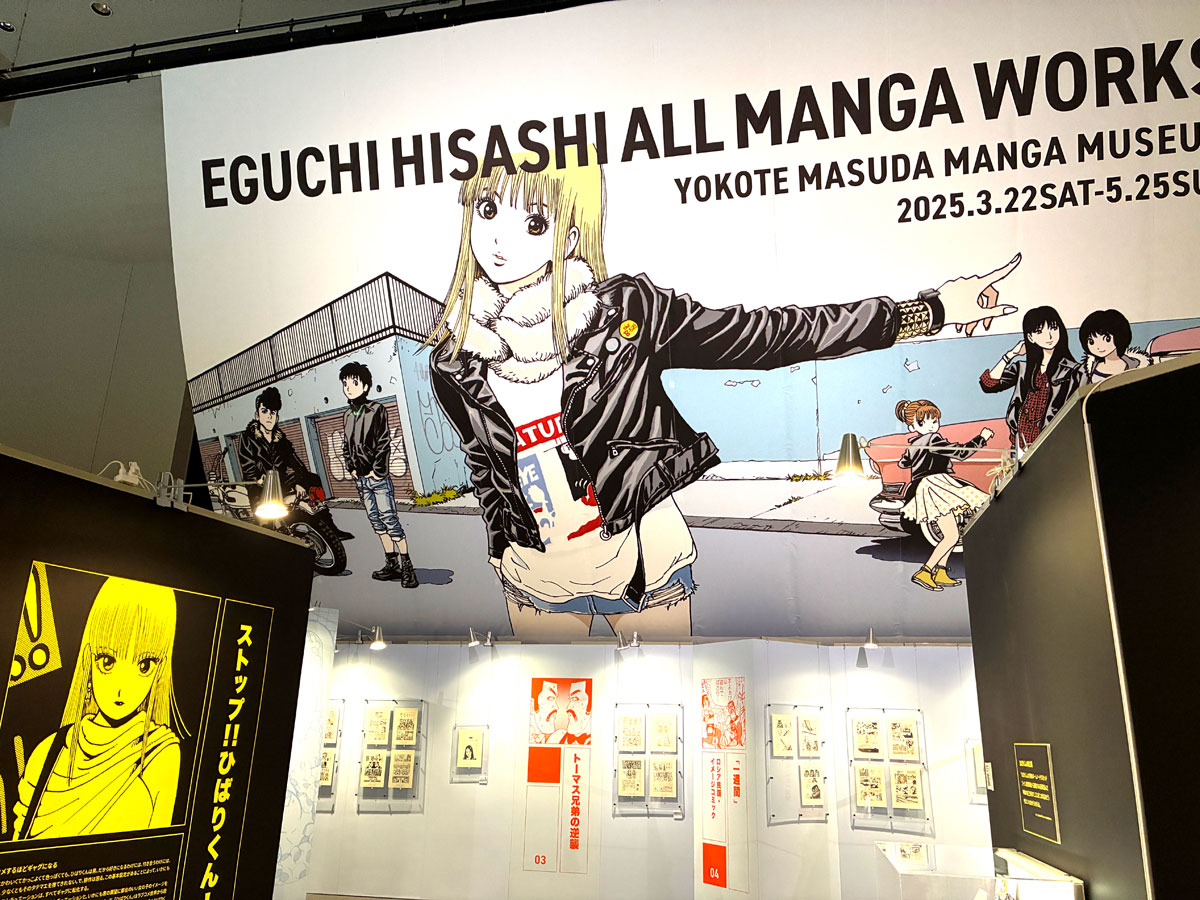

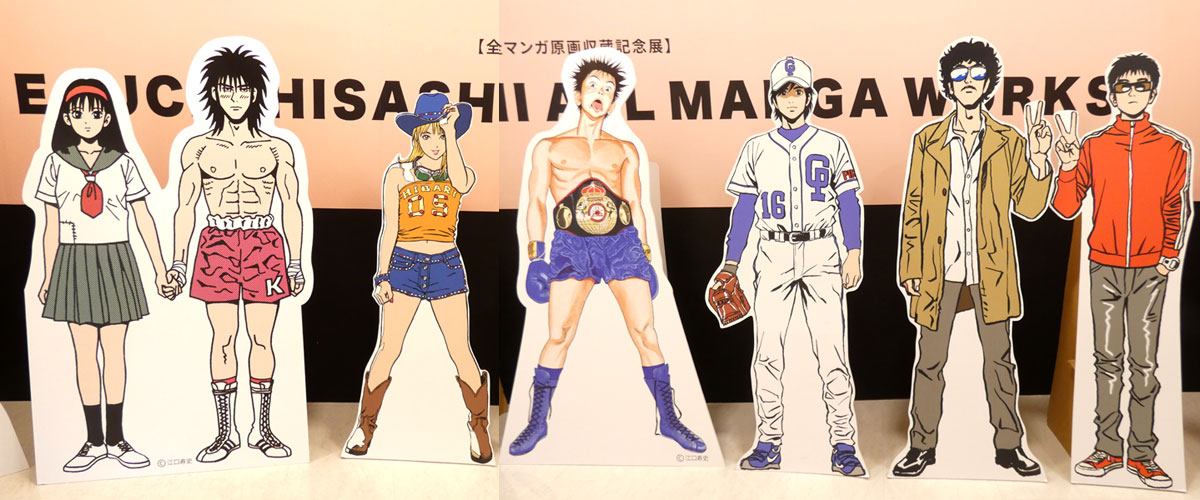

【全マンガ原画収蔵記念展】江口寿史 ALL MANGA WORKS

会期:2025年3月22日(土)~5月25日(日) 10〜18時

会場:横手市増田まんが美術館

主催:横手市増田まんが美術館/

(一財)横手市増田まんが美術財団

協力:KOTOBUKI STUDIO®/河出書房新社

※この展覧会は終了しています

横手市増田まんが美術館ならではの[江口寿史原画展]

ようやく来られました。秋田です!憧れの横手市増田まんが美術館!

今年、【全マンガ原画収蔵記念展】江口寿史 ALL MANGA WORKSのが開催されると知ってから落ち着きがありませんでした。

これでも江口寿史先生のファン歴45年。この機会を逃してはなるまい。

江口寿史先生の原画展は全国各地で開催され、いずれも大人気ですし、原画展を追いかけて旅をしているファンもいると思います。これぞ、マンガ原画展ツーリズム!

全部は回れてはいませんが、いくつか原画展を回ってみるとファンとしては気づくことがあります。

それは、美術館(またはギャラリー)の展示・デザインの特徴や個性です。

どこの会場も同じ原画をただ並べているわけではありません。

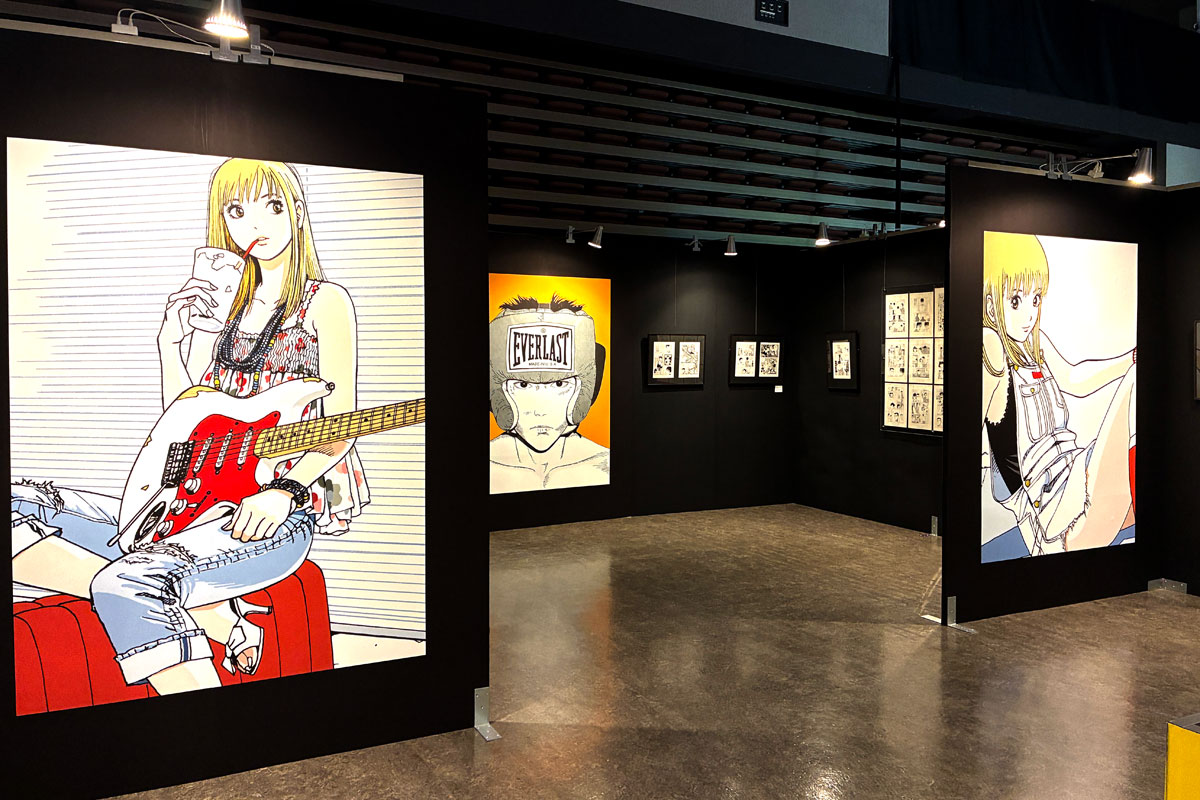

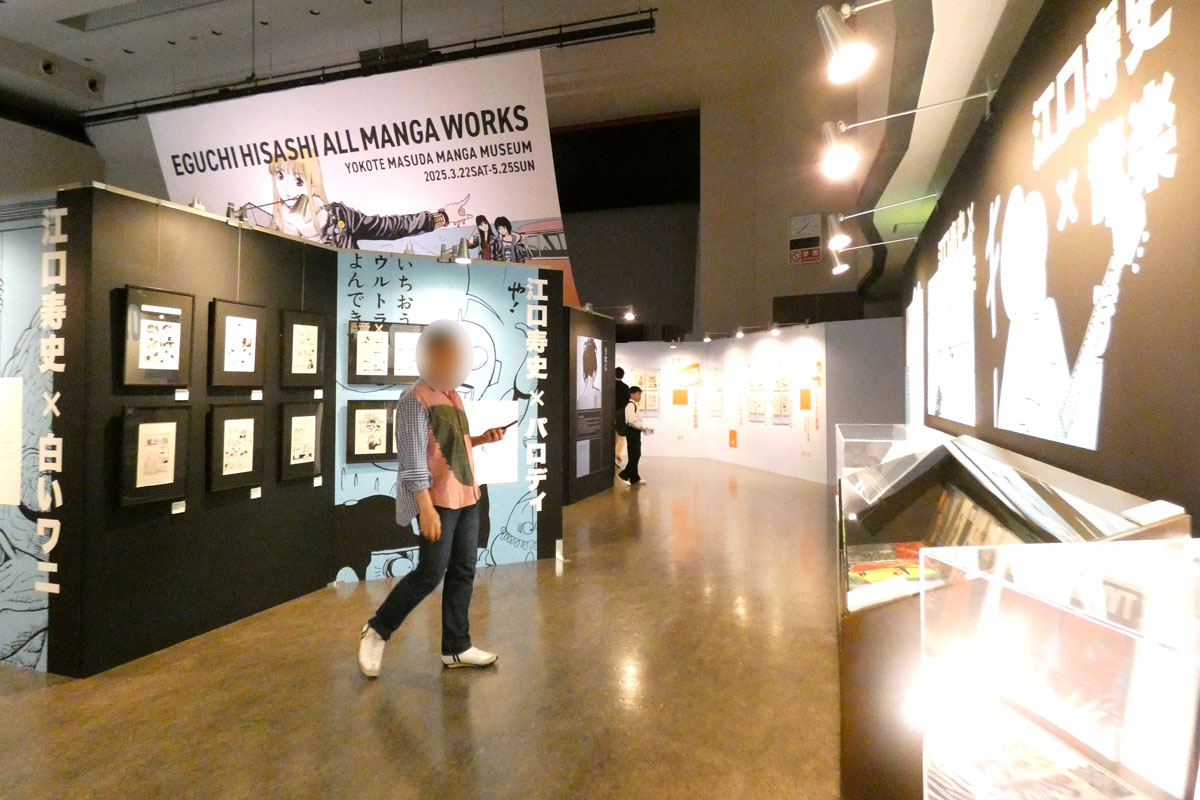

会場の空間をいかにして使うか。動線をどうデザインするか。作品をどう分類・構成して展示するか。配色や書体一つとってもこだわりがあります。

いつも美術館学芸員やギャラリースタッフたちは、作品(マンガ原画)に対する愛情を表現しているように感じます。その中で、鑑賞したファンにも好みの展示やデザインがそれぞれにあるわけです。

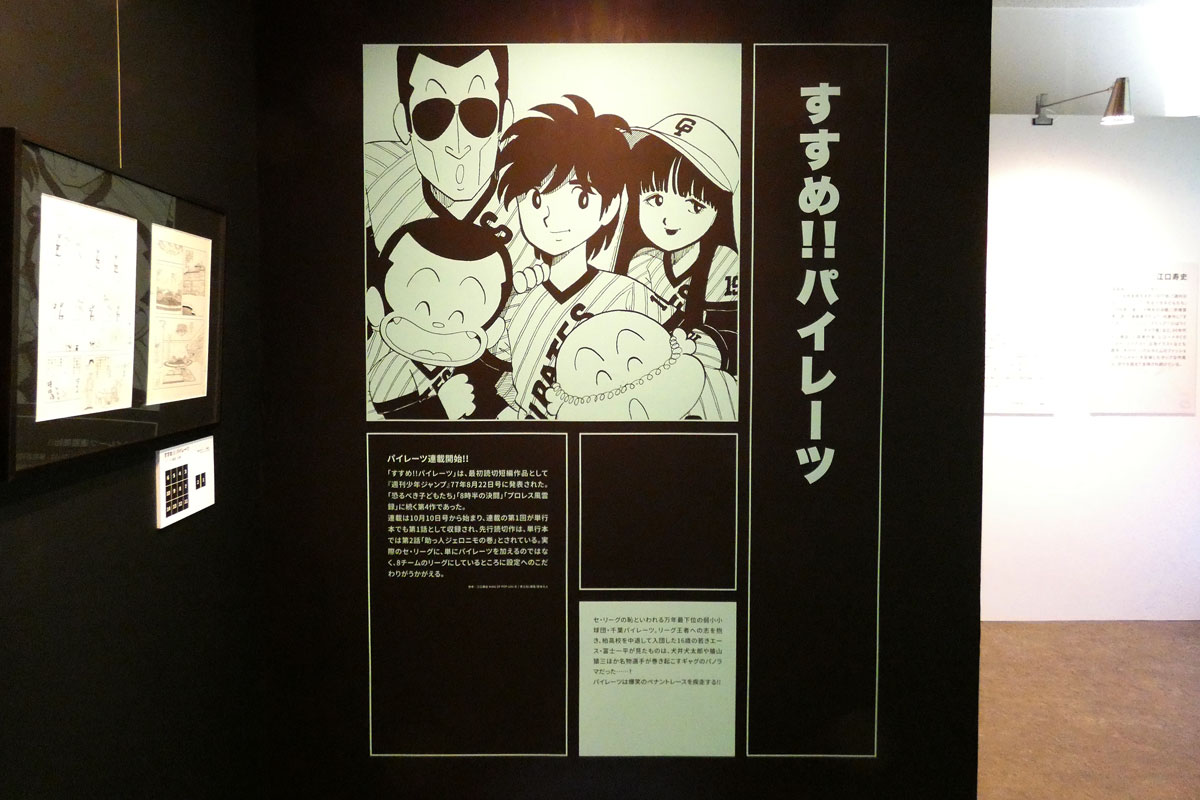

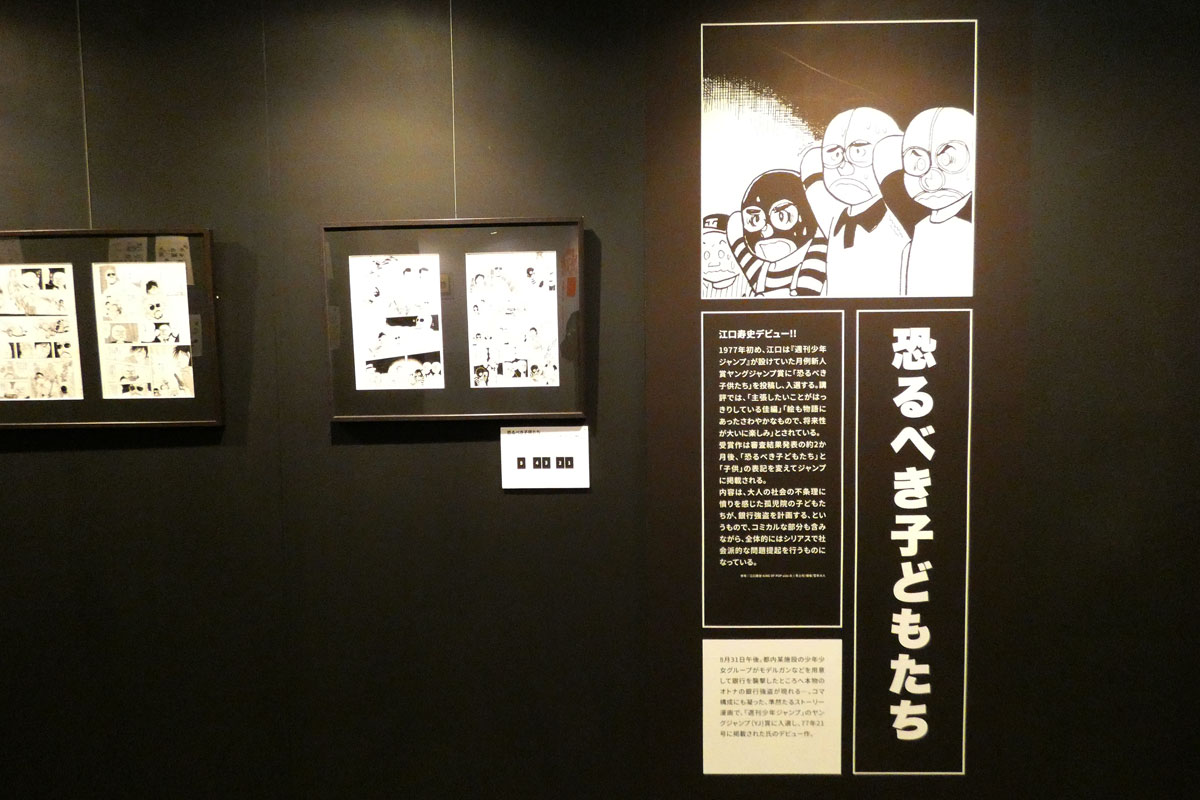

この横手市増田まんが美術館での【全マンガ原画収蔵記念展】江口寿史 ALL MANGA WORKSは度肝を抜かれるほど素晴らしかったです。

こちらには、展覧会を立案して進める企画部門や展示の仕方を考え、マンガ家さんの監修のもと、鑑賞空間をつくっていくデザイン部門などもあるそうです。

お世話になったから言うわけではありませんが、今まで観てきた江口寿史先生の原画展の中でも一番好みです(それぞれの好みがあるので比べるのはナンセンスですが)。

動線としても、視界としても、観やすいのはもちろん、懐かしさを感じつつ温かい森の中をゆっくりと歩き、森が抜けた先に大きな湖が広がっているような爽快感さえ感じました。

▲画像は左右にスライドできます

大きさや高さもあり、なかなかマネのできない空間の使い方です。気持ちの良い壮大さを感じさせてくれます。

数あるマンガ原画展の中でも群を抜いて、記憶に残る原画展でした。

そして、唯一無二なのが会場内にかかるBGM! これは音楽ファンも泣けますよ〜♪

12ある「会場内BGMプレイリスト」(リンク)が掲示されていて、その日によってかかるプレイリストが変わります。これはBGM展示なのですね。

「江口寿史×音楽」で特集が組まれるほど、江口寿史先生の音楽センスがめちゃくちゃ良いのは昔から有名ですが、この空間でBGM聴きながら原画を見て回れるなんて幸せでした。

魚住は1980年に上京した頃、デビューしたばかりの佐野元春の追っかけをやっていた時期があります。19歳の若気の至りです。当時、新宿・紀伊國屋書店近くにあったライブハウス・新宿ルイード(今は新宿にはありません)で出待ちしたもんです。

そんな頃、大好きな江口寿史先生の「ストップ!!ひばりくん!」の巻頭カラーページに佐野元春の楽曲の歌詞が使われているのを見て大興奮したのを憶えてます。

そして今回、横手市増田まんが美術館でその原画を見つけて、40年ぶりにテンション爆上がりしました。ほら、見て見て!

多分、JASRACに申請し、許諾番号を記載した箇所だと思われます(魚住も編集者なので、このあたりの手続きに関してはよくわかる)。

これぞ、原画展の良さ・楽しさですよね。いやあ、一気にタイムスリップしました。

展示だけではなく、『【全マンガ原画収蔵記念展】江口寿史 ALL MANGA WORKS』

には様々な楽しみ方ができます。

全有料入場者がもらえるミニ原画カードセット(3枚で1セット/全5種類)の入場特典や、「企画展」「ミュージアムショップ」「マンガカフェ」を回り、スタンプを集めると景品(A5クリアファイル)がもらえるスタンプラリーなど。

残念ながら、「オープニングセレモニー」「サイン会」「トークイベント」には行けませんでしたが、混雑が苦手なので、平日に静かに鑑賞する時間を一人楽しませてもらいました。

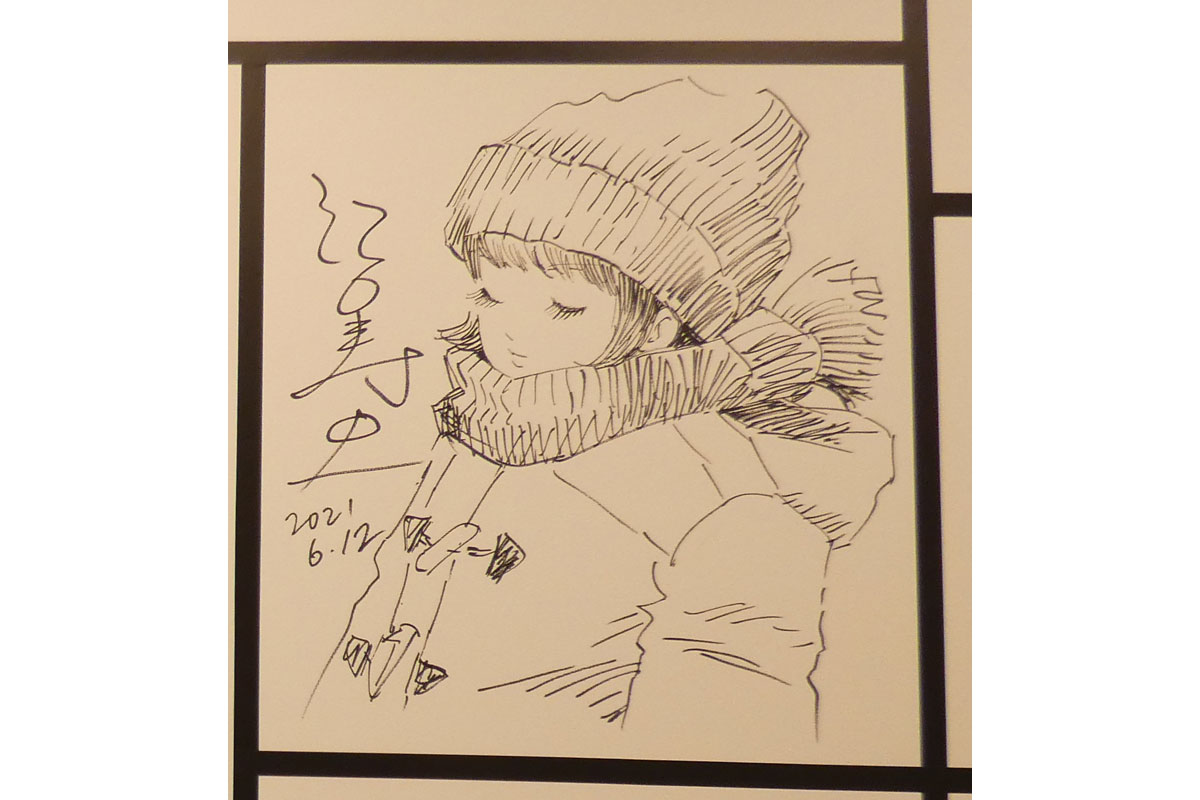

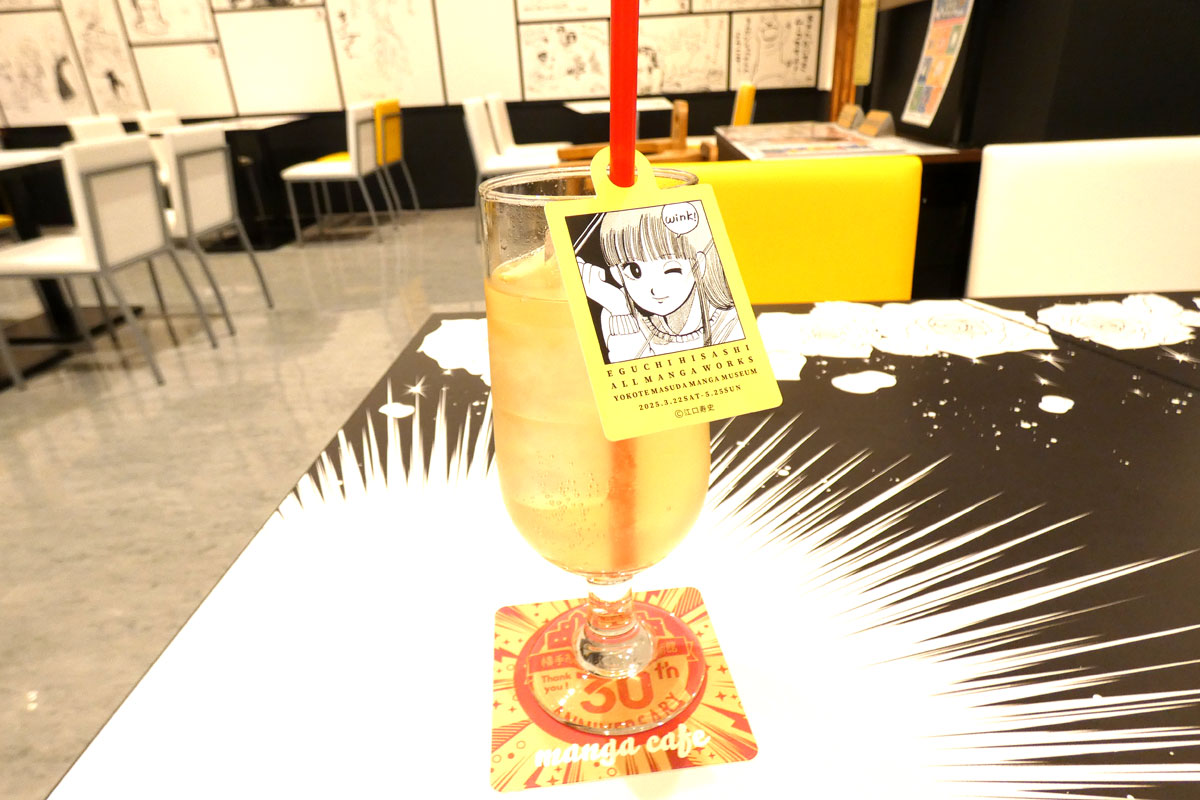

館内の「manga café」の壁一面に描かれたマンガ家さん達のサインを見ながら、「コラボカフェメニュー」も楽しめます(通常メニューもオススメ!)。

▲画像は左右にスライドできます/写真1枚目:釣りキチ三平がお出迎えのカフェ。入口で食券を買います/写真2枚目:カフェの壁はマンガ家さんたちのサインでいっぱい。ぜひ、見に行って!

「ひばりくんジンジャエール」をいただき、「ひばりくんストロータグ」と「オリジナルコースター」を記念に持って帰りました。嬉しい♪

「横手市増田まんが美術館」というワンダーランド

実は、とあるお仕事で横手市増田まんが美術館とはちょっとだけご縁があるアーク・コミュニケーションズ。

館内にある「ウオォォー」ソファを、アークのカメラマンが撮影に赴いたことがあるのです(魚住はその時のコーディネーターでした)。文字をソファにしたアイデアがおもしろいと話題になってました。

それだけでなく、横手市増田まんが美術館内では、そこかしこに様々なアイデアを見ることができます。

巨大なマンガの壁「マンガウォール」、「名台詞ロード」、「ミニギャラリー」はスケールがでかくて圧巻です。これはココに見に来なければわかりませんよ。2Fにある「マンガライブラリー」では単行本や雑誌など約2万5000冊の蔵書を閲覧できるのです。こんな図書館、近所にほしい。

▲画像は左右にスライドできます

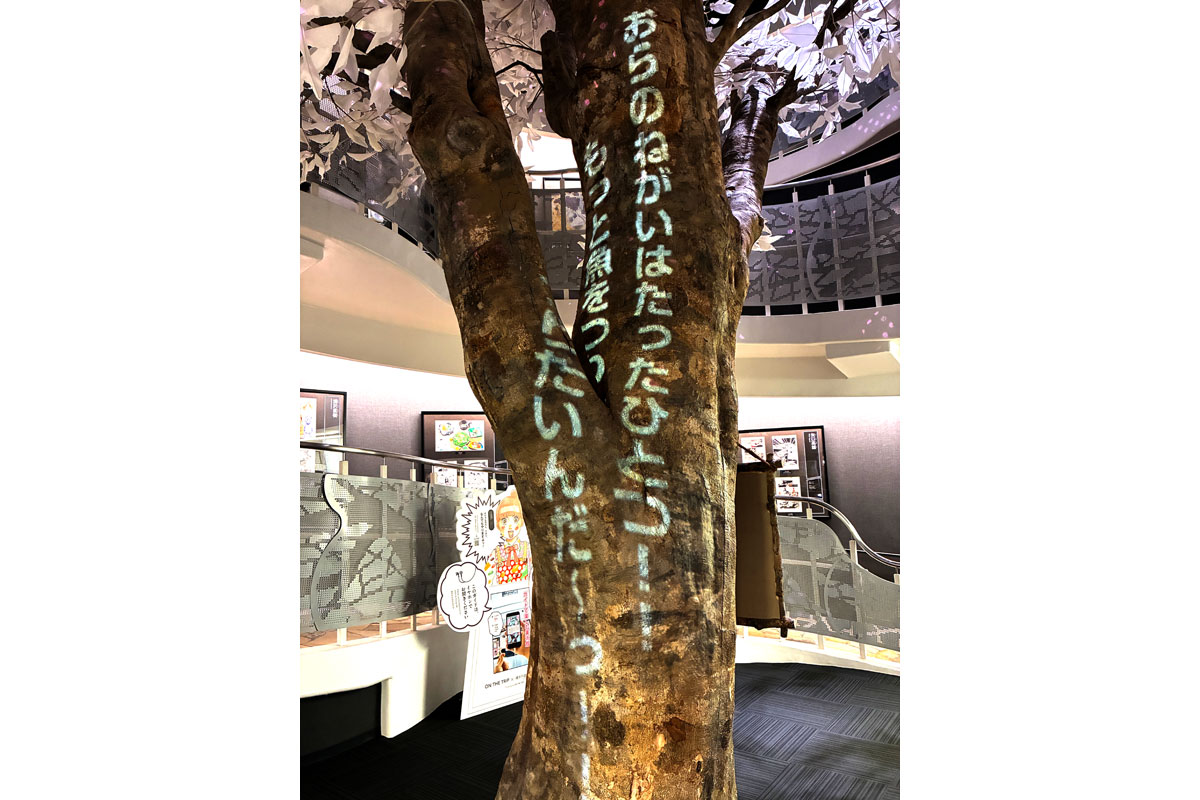

「マンガ文化展示室」を進み出た先にある「常設展示室」は1〜2Fへと、らせん状に原画が展示してあります。中央部分が吹き抜けになっており、大きなシンボルツリーが設置。そのシンボルツリーに、「釣りキチ三平」の名台詞や「銀牙 ―流れ星 銀―」の銀の遠吠えがプロジェクションマッピングによって動いて(文字がのぼって)いるのです。

1日ずっといても飽きないどころか、時間が全然足りません。

▲画像は左右にスライドできます

●全国初のマンガ原画をテーマとする美術館!

さて、この横手市増田まんが美術館がオープンしたのは1995年(平成7年)10月のこと。「マンガ原画」をテーマとする美術館(地域の複合施設「増田ふれあいプラザ」に併設)は、全国で初めてでした。

2005年(平成17年)全国で大規模に市町村合併が行われた「平成の大合併」により「横手市増田まんが美術館」へ名称が変更。

2019年(令和元年)5月、現在のような「横手市増田まんが美術館」がリニューアルオープン!

現在も初代名誉館長は矢口高雄先生です。逝去されても「釣りキチ三平」は永久に不滅です。矢口作品は歴史民俗学的にも貴重な文献と評価も高いのですよ。

それに、ご存じですか?

マンガ「釣りキチ三平」の躍動感や美しさは世界的にも有名なのです。

アメコミ界の重鎮であるチャック・ディクソン氏は「釣りキチ三平」がお気に入り。「バットマン」シリーズ「ジョーカー」の生みの親の一人、故ジェリー・ロビンソン氏も矢口先生の大ファン。来日した際には「横手市増田まんが美術館」を訪れたそうですよ(「矢口高雄公式ホームページ」より)。

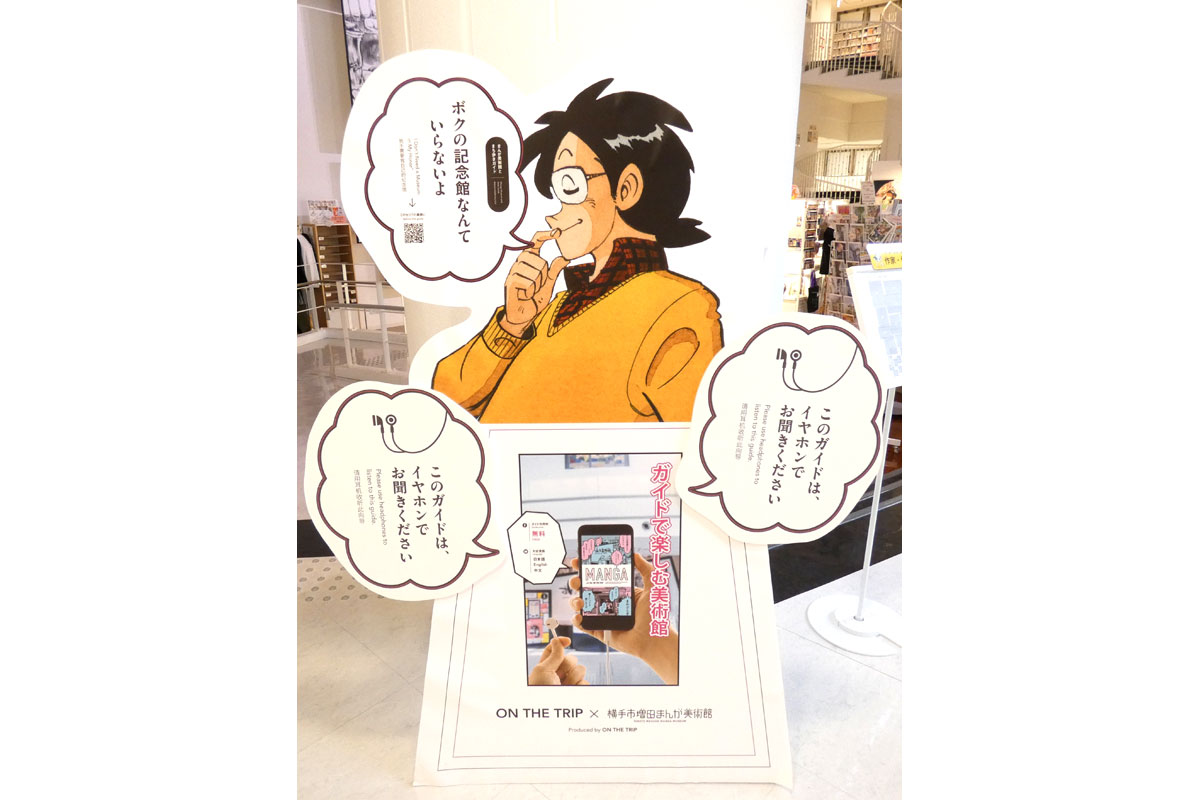

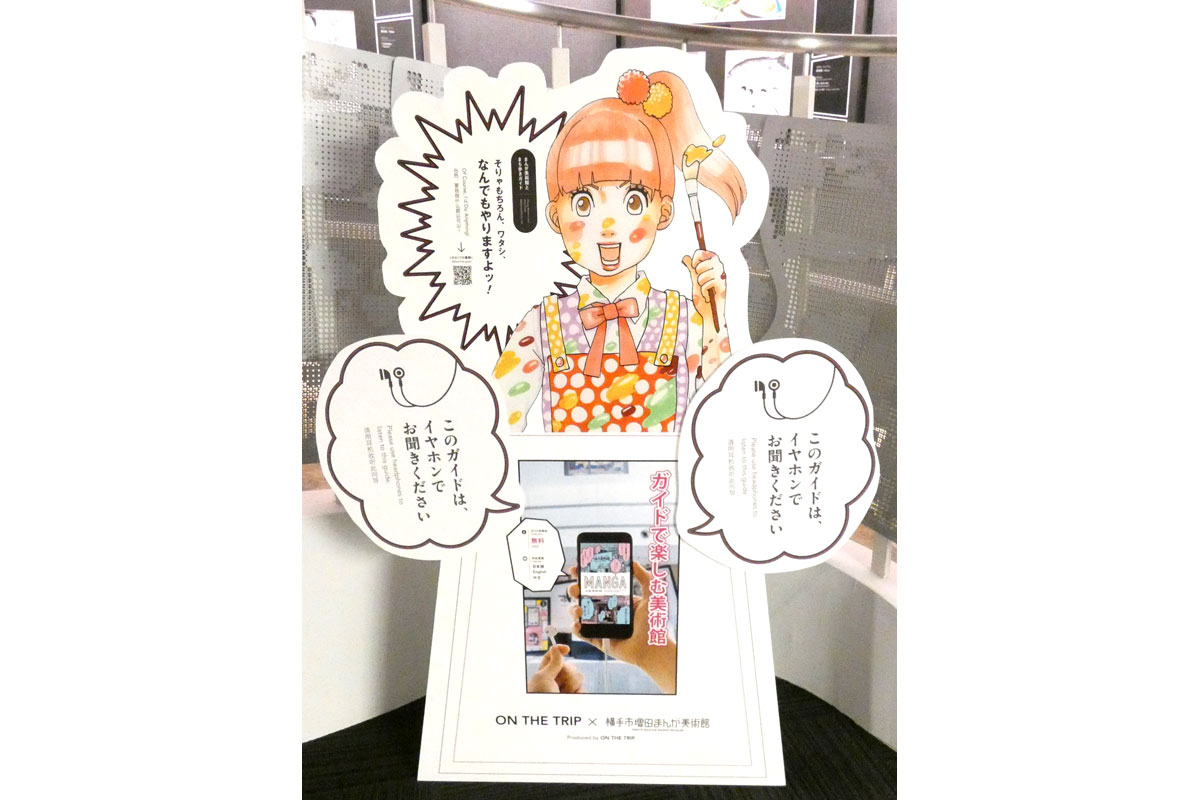

▲画像は左右にスライドできます/写真1枚目:矢口高雄先生の音声ガイド/写真2枚目:東村アキコ先生の音声ガイド

今や、世界共通言語「manga」。世界的大ヒット作品も数多くあります。

そして、新しいマンガ作品が次から次へと世の中に広がっていきますが、昭和時代に生み出されたマンガの良さを再発見する人も増えています。

リアルタイムでは生まれてなかったけど、「こんな素晴らしいマンガがあったなんて!」と気づいたあなた!

今、訪れるべきは「横手市増田まんが美術館」ですよ。

※「横手市増田まんが美術館」の歩みは、公式サイトの年表(リンク)をご覧ください。

▲巨大なマンガウォールがあるミュージアムショップ「StrawHat」(画像は左右にスライドできます)

横手市増田まんが美術館アーカイブの取り組み

現在のような「横手市増田まんが美術館」がリニューアルオープンする以前の2015年(平成27年)のことでした。

秋田県出身のマンガ家、矢口高雄(増田町出身)、高橋よしひろ(東成瀬村出身),倉田よしみ(秋田市出身)、きくち正太(大森町出身)と「横手市」が共同出資し、マンガ原画保存事業を担う「一般財団法人横手市増田まんが美術財団」が設立されたのです(敬称略・順不同)。

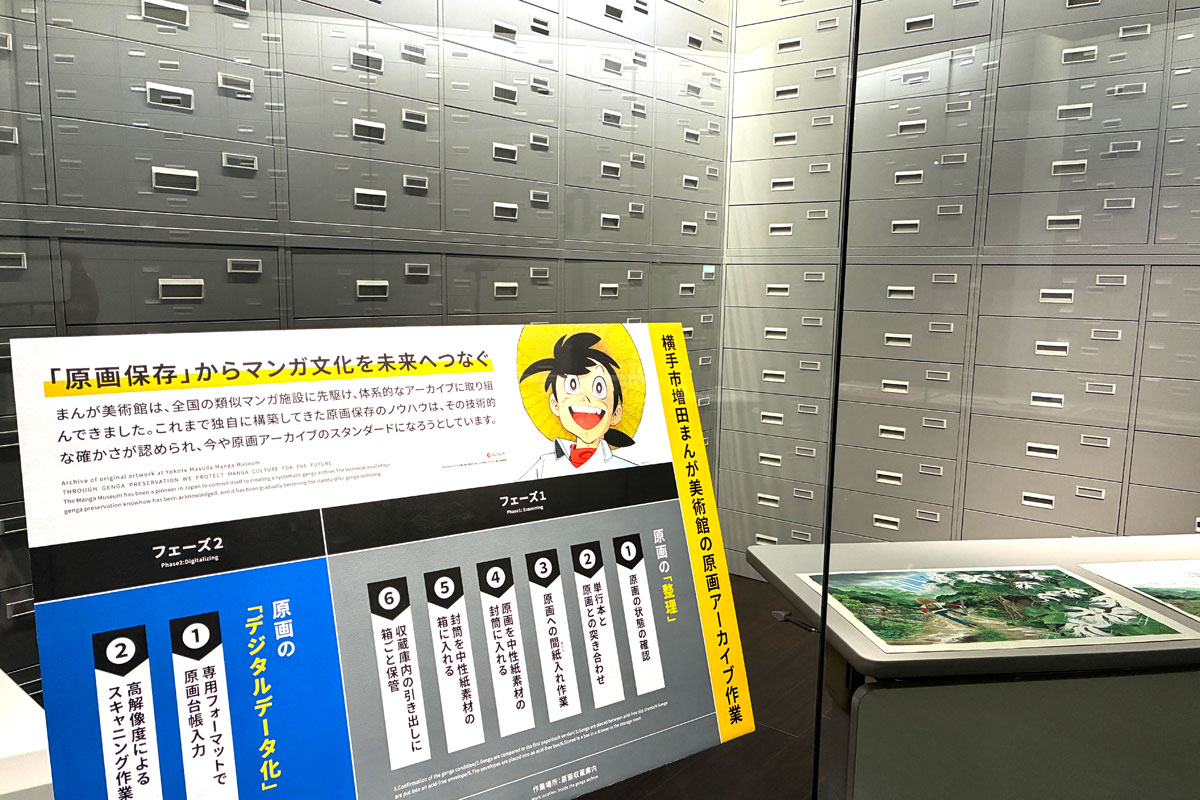

●「マンガの蔵 展示室」アーカイブ(保存と展示)

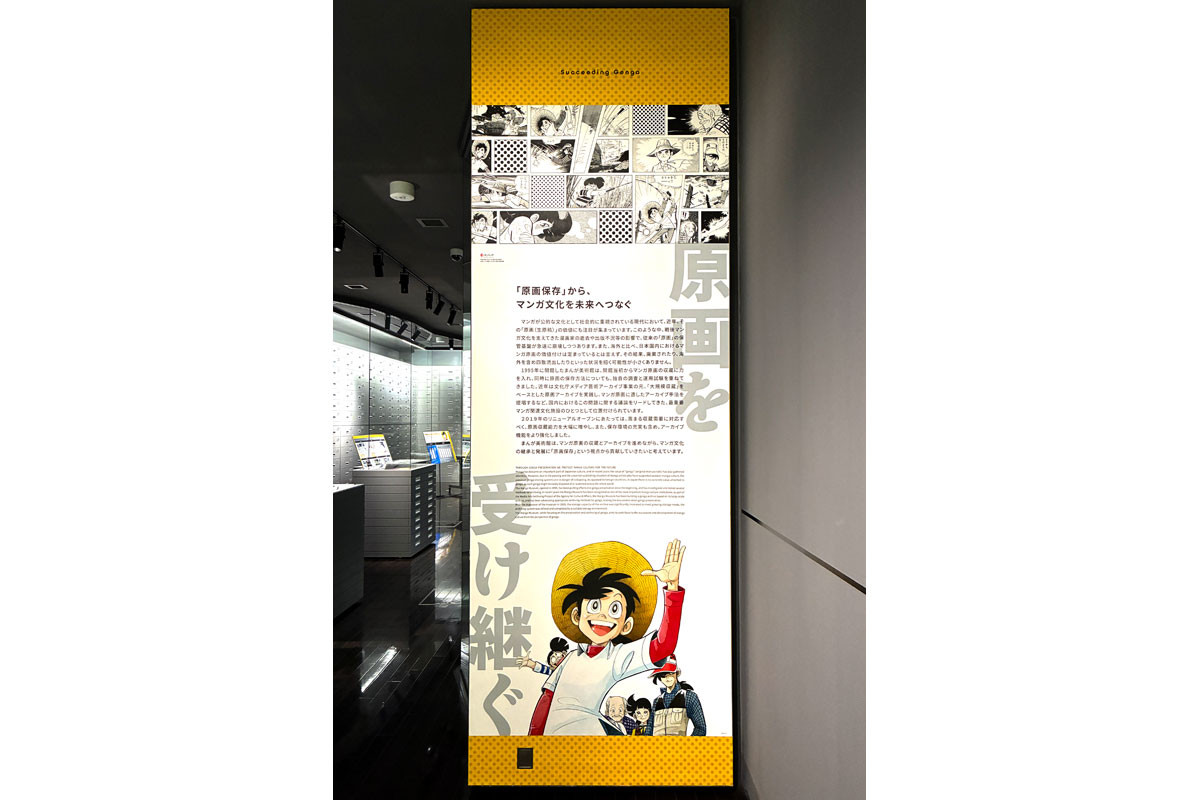

開館当初より「マンガ原画は文化資産」「マンガ原画保存の大切さ」を訴え、力を入れてきたアーカイブ事業。リニューアルの際には、「横手市増田まんが美術館」1Fに、専用の収蔵庫やアーカイブ作業を可視化した「マンガの蔵 展示室」が設置されました。

▲画像は左右にスライドできます

ずらりと重厚な引き出しが並ぶ「収蔵」部分は、ガラス張りになっており、環境整備と管理が行き届いています。

■「マンガの蔵」の管理体制

原画の収蔵部分は24時間体制で[温度約20℃/湿度55〜60%]が保たれています。

これは紙資源の保存に適していると言われている温湿度なのです。

素人は「紙はカラカラに乾燥してる地域の方がカビから守れそう」「湿度があると紙がヨレヨレになりそう」などと考えがち(こちらの管理体制のお話を聞くまで私もそう思っていました)。

ところが、それは逆で「紙の保存にはある程度の湿度が必要」なのです。

日本は多湿なので、実は保管環境が良い国といえます。

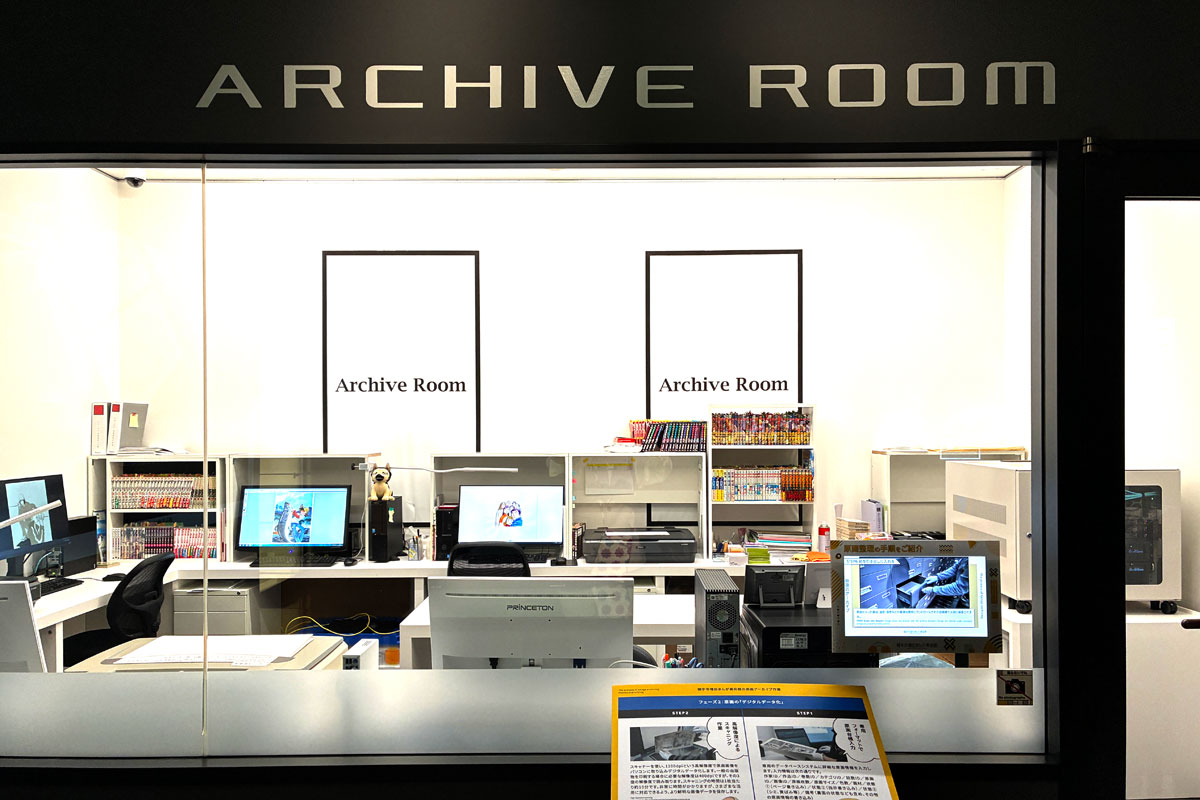

この、原画収蔵部分のすぐ横には、アーカイブ作業を行う「アーカイブルーム」があり、保存作業をガラス越しに見学できるのです。

■「横手市増田まんが美術館」における収蔵原画

その収蔵数は世界一。全原画を収蔵した作家(矢口高雄、高橋よしひろ、小島剛夕、能條純一、土山しげる、東村アキコ、倉田よしみ、さいとう・たかを、浦沢直樹、やくみつる、江口寿史、村上もとかの12名/敬称略)の大規模収蔵原画と、「常設展収蔵原画」(170人)を合わせて約49万点(2024年3月現在)といった驚くべき数の原画が収蔵されています。

「横手市増田まんが美術館」に収蔵される作品は、秋田出身の作家をはじめ、おもに「秋田」「東北」といった物語背景や「ふるさと」の存在を感じさせるマンガが多いのです。

郷土の貴重な文化資産として「横手市」(リンク)が原画に対して価値付けし、原画保存に取り組むアーカイブ事業として整っています。

常設展収蔵作家一覧(リンク)

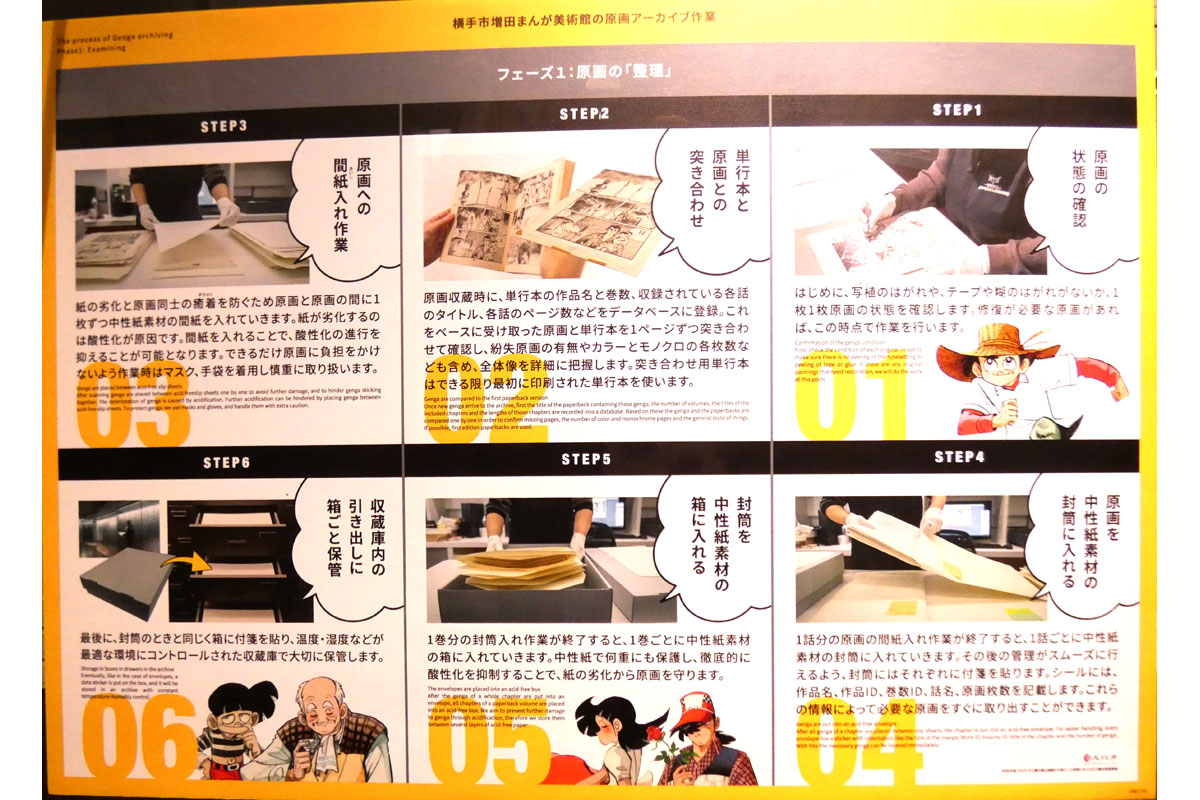

●「アーカイブルーム」保存作業(一部)

知れば知るほど、横手市増田まんが美術館が取り組むアーカイブ事業は素晴らしすぎて、頭が下がります。

独自の手法でマンガ原画を守っているのが1Fの「アーカイブルーム」。

作業を行うスタッフは、原画に負担をかけないようにマスク、手袋を着用して、慎重に取り扱っています。

■紙の劣化は「酸性化」によるもの

紙が酸性、中性、アルカリ性の強さを示す数値「pH(ペーハー)」も重要。この、ペーハーの数値が小さい(0≦pH<7)ほど酸性が強く、数値が大きい(7<pH≦14)とアルカリ性が強いワケです。

そして、pHが7〜8くらいなのが「中性紙」。長期保存しても紙の劣化が少ないのが特長です。「中性紙」に関してはこちら(リンク)に詳細がありました。

このアーカイブ・システムは「横手モデル」として業界内の基準・指針として広く参考にされているのです。

この「マンガの蔵 展示室」のコンセプトは、「魅せる収蔵庫」。

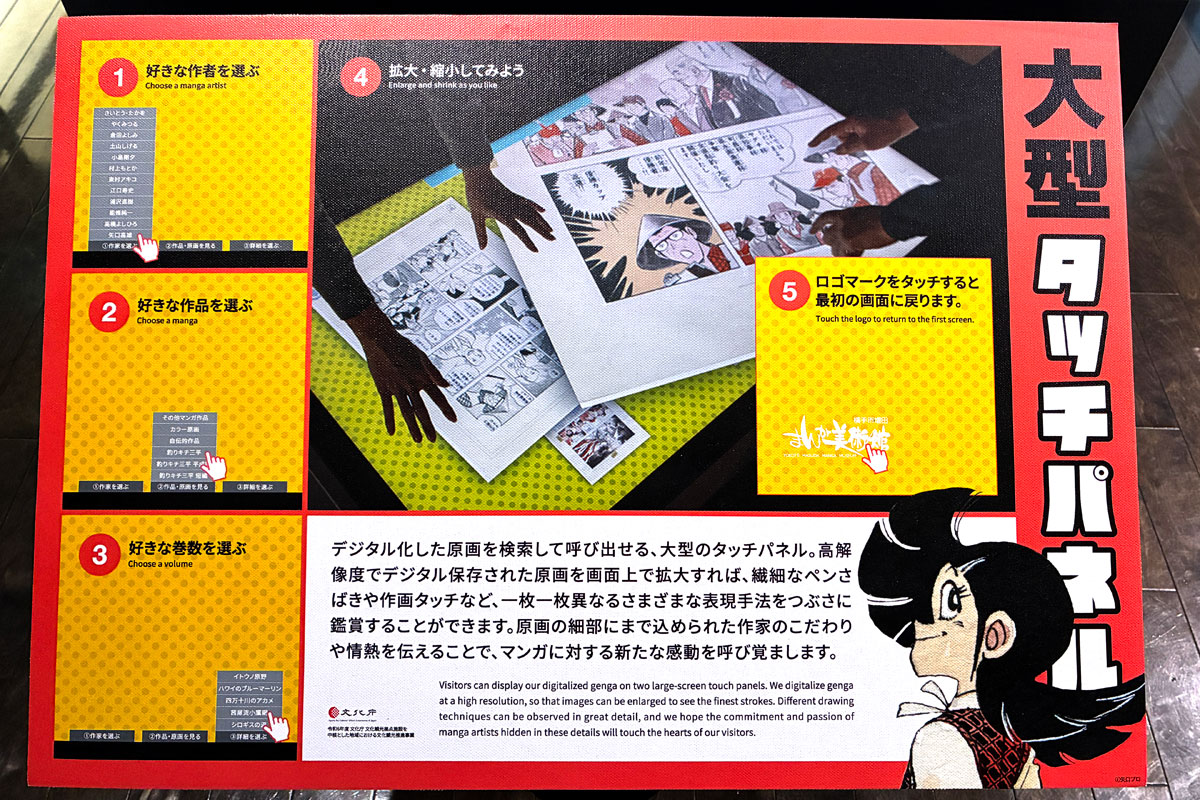

引き出し付きのキャビネットに収納されている原画を上から順にスライドして、じっくり見ることができる「ヒキダシステム」。

デジタル化した原画を検索して呼び出せる大型のタッチパネル。

こうした「展示」「活用」も新たな原画体験の一つであり、原画保存の意義を伝える場所になっているのです。

マンガ家以上にマンガ原画のことを「文化的資産」と大切に想い、慎重に扱い、後世に残そうと考え、システムまで創り上げた、この情熱に感動すらおぼえます。

「横手市増田まんが美術館」館長の大石卓さんとスタッフの方々は本当に素晴らしい!

今回は皆様にはお世話になり、本当にありがとうございました(また来ます!)。

ところが、ところがです!

日本のマンガ界における、マンガ原画のアーカイブはこれだけでは終わらないのです。

また別に全国規模の「マンガ原画カーカイブ事業」があるのです。

[文化庁事業「マンガ原画アーカイブセンター」]

それをセンター長として取り仕切るのは、やはり大石卓さんの情熱でした。

この続きは、次回記事『マンガ原画という文化資産を守る。第2章・プロのマンガ家必見!文化庁事業「マンガ原画アーカイブセンター」は原画保存の相談窓口』で詳細をぜひご覧ください。

■横手市増田まんが美術館

営業時間:10:00〜18:00(入館は17:30まで)

休館日:第3火曜日(祝日の場合は翌日)

入館料:無料(特別企画展は有料)

公式サイト X(旧Twitter) Instagram Facebook

住所:秋田県横手市増田町増田字新町285

アクセス:[車]東北自動車道(北上JCT)→秋田自動車道(横手IC)→湯沢横手自動車道路十文字ICから約10分 ●無料駐車場(180台)●大型バス駐車可

[電車]JR東京駅(秋田新幹線)→JR 大曲駅(奥羽本線)→JR 十文字駅下車(駅前からはタクシーがオススメ。1600円ぐらい)

●取材・文・撮影・編集・WordPress= 魚住陽向(編集者・小説家)

リンク★「アークのブログ」マンガ関連アーカイブ

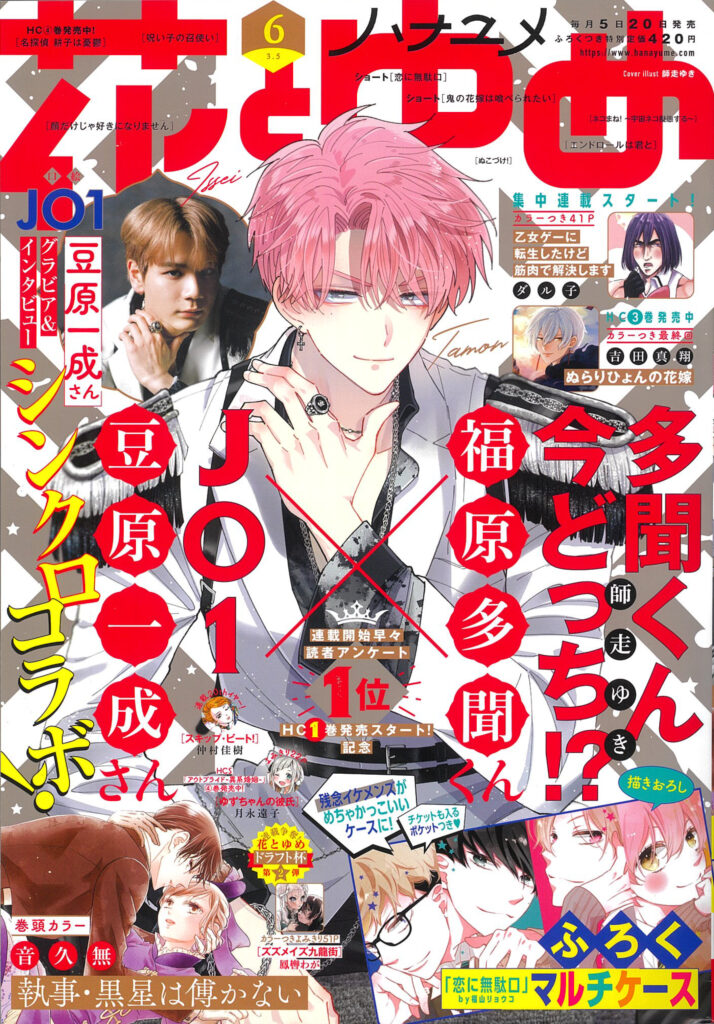

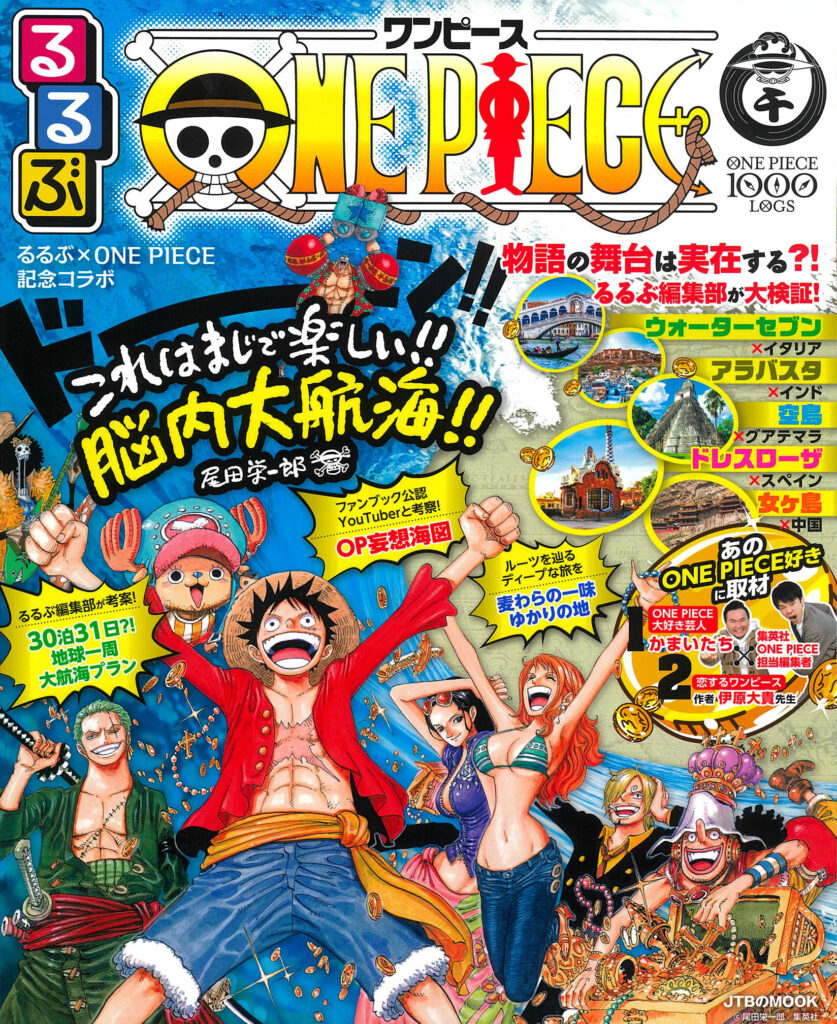

■アークの制作物■アーク・コミュニケーションズでは、以下のような雑誌のページ制作や「ゾンビランドサガ トラベラーズ ガイド」といったマンガ・アニメ聖地巡礼のための旅行ガイドブックも制作しています。