前回記事に続き、シリーズ[マンガ原画という文化資産を守る。]の第2章です。横手市増田まんが美術館内にある「マンガの蔵」での取り組みとはまた別のアーカイブ事業があります。今回はプロのマンガ家さんもなかなか知らない「マンガ原画を保存・活用」する文化庁の事業について紹介します。マンガ家さんご本人だけでなく、マンガ家さんのご遺族からの「大量の手描き原稿をどうしていいかわからない」などの悩みの相談窓口になっています。気になる方、ぜひご一読ください!(公開:2025年7月4日)

アナログ(手描き)マンガ原画の行方

プロのマンガ家さんは、過去に描いたマンガの手描き原稿はどうしているのでしょう。

だいたいの保管方法は、1話ごとに封筒にまとめて入れて、重ねるか並べるか箱に入れるかではないでしょうか。

私は昭和36年生まれ。20代の頃からマンガ家の友人が多く、〆切間際によく手伝いに行っていたし、マンガ雑誌の編集者経験もあるので、保管している様子もわかります。同世代のマンガ家さんたちは当時、全員が手描き(アナログ)でした。

マンガのデジタル化が進んだ現在でも紙・手描き・アナログでやっている、こだわりのあるマンガ家さんはいますが、どんどん少なくはなっています(半デジタル・半アナログのマンガ家さんもいますが)。

少なくはなっていますが、昭和中期から平成、令和にかけて描かれたマンガ原画の数は膨大だと思われるのです。

こういう座談会記事もあったようです。

『漫画家2世が原稿保存の難しさを語る「親の生原稿、どうしてる? ~漫画家二世のぶっちゃけホンネ!公開陳情会~」【IMART2024】』

そうです。ご本人は良くてもご家族が困るパターンも大いにあるのです。

「全部スキャンしてデジタル化は完了している」という方もいるでしょう。

でも、スキャンし終わった原画の方はどうしていますか?

それは、価値の高い文化的資産であり、活用・保存すべき財産です。

「いやいや、それは有名マンガ家さんの場合でしょ」

「こちらはヒット作品ないから対象外じゃない?」

「自分が描いてきたのはエロマンガだし…」

こういう声が多く聞かれます。でも、早まって捨てたりしてはいけません。

日本にいるとマンガがそばにあるのが普通の生活ですし、そんなすごいことと思えないかもしれません。ましてや自分でずっと描いているとありがたみを感じなくなっていると思います。

それは、江戸時代における浮世絵に対する一般庶民の感覚と同様なのです。

1867年(慶応3年)のパリ万博に初めて参加した日本は、出品される陶器などの包装紙や輸送のための緩衝材として当時大量に刷られていた浮世絵を使いました。

包装紙として使われて、くしゃくしゃになった浮世絵を見て、海外の人たちは大きな衝撃(絵の表現手法だけでなく、刷りの美しさや和紙を漉く技術、それらが普通にある文化的生活に)と影響を受けた(ゴッホ、モネ、ドガなども!)ワケですが、同時に貴重な文化財が海外流出しているのです。

身近にありすぎると価値が分からなくなるんですよね。

カビなども心配じゃありませんか?

「大事な紙類はクリアファイルに入れてるから大丈夫」?

いえいえ、「クリアファイルはカビる」(リンク)のですよ。

実は、カビを引き起こす原因は「クリアファイルの密閉性」。クリアファイルを過信してはいけません。

偉そうにうんちく語ってますが、実は私もマンガ原画アーカイブ事業を知りませんでした。

私が「アナログ原稿を保管してくれる所がある」のを知ったのは2024年の秋のこと。

ロンドン在住のマンガ家・玖保キリコ先生が一時帰国されている時でした。

その時に取材して制作した記事がコレ☟

そこで彼女は、大石卓(おおいし・たかし)さんのお名前を教えてくれたのです。

そう! それは前回記事『横手市増田まんが美術館「江口寿史原画展」と「マンガの蔵」の情熱![マンガ原画という文化資産を守る。第1章]」取材で大変お世話になった、「横手市増田まんが美術館」館長さんでした。

でも、「横手市増田まんが美術館」が取り組むアーカイブとは別に考えてください。

大石さんにはいくつかの肩書きがあり、ちょっと別の活動になるのです。

[マンガ原画アーカイブセンター]とは

「マンガ原画アーカイブセンター(MGAC)は、マンガ原画保存に向けた国内唯一の相談窓口です。漫画家や出版社の相談を受け、原画の収蔵についてアドバイスや原画保存のネットワークづくり、原画保存マニュアルの作成などを行ってまいります」(サイト「マンガ原画アーカイブセンター」より引用)

この「マンガ原画アーカイブセンター(MGAC)」は文化庁「メディア芸術連携基盤等整備推進事業」の一環として、令和2年度より運営しています。ちなみに「MGAC」とは、「MANGA GENGA ARCHIVE CENTER」の略。

※同事業には「マンガ刊本アーカイブセンター(MPAC)もありますが、ココでは「マンガ原画アーカイブ」というテーマに絞り込んで紹介しています。詳細はサイトでご確認ください。

■「マンガ原画アーカイブセンター(MGAC)」の主な業務内容

①原画に関する相談窓口業務

②マンガ原画の一時保管対応

③マンガ原画保存に関する専門人材の育成業務

④マンガ関連施設のネットワーク推進業務

⑤マンガ原画を活用した収益事業及び支援体制構築の調査

相談する側は、マンガ家さんご本人の場合、マンガ家さんのご遺族の場合。また、出版社や編集者などの関係者の場合もあります。

マンガ家さんの場合、「マンガ家歴」「有名無名」「ヒット作の有無」「執筆してきたマンガの内容」などはまったく問いません。

ただし、1点だけ。

「商業誌・商業本で刊行経験があるマンガ家」であることが条件です。

商業誌で刊行した経験のあるマンガ家さんであれば、別の個人活動で自費出版や同人誌で描いたマンガ原画も保管対象。

マンガ原画に関するお悩みは様々です(以下、引用)。

■マンガ家・ご遺族など■

・原画を預けたい、寄贈したい。

・自分で原画を保存するには…。

・自分の原画をアーカイブしてほしい。

・国内外で企画展を開催したい……etc

■施設・出版社(編集者)■

・原画の管理方法を知りたい。

・アーカイブの方法を知りたい。

・原画アーカイブの研修会を受講したい……etc

相談は無料ですので、まずは、[窓口]から相談してみてください。

相談内容に応じた解決方法を紹介してくれます。

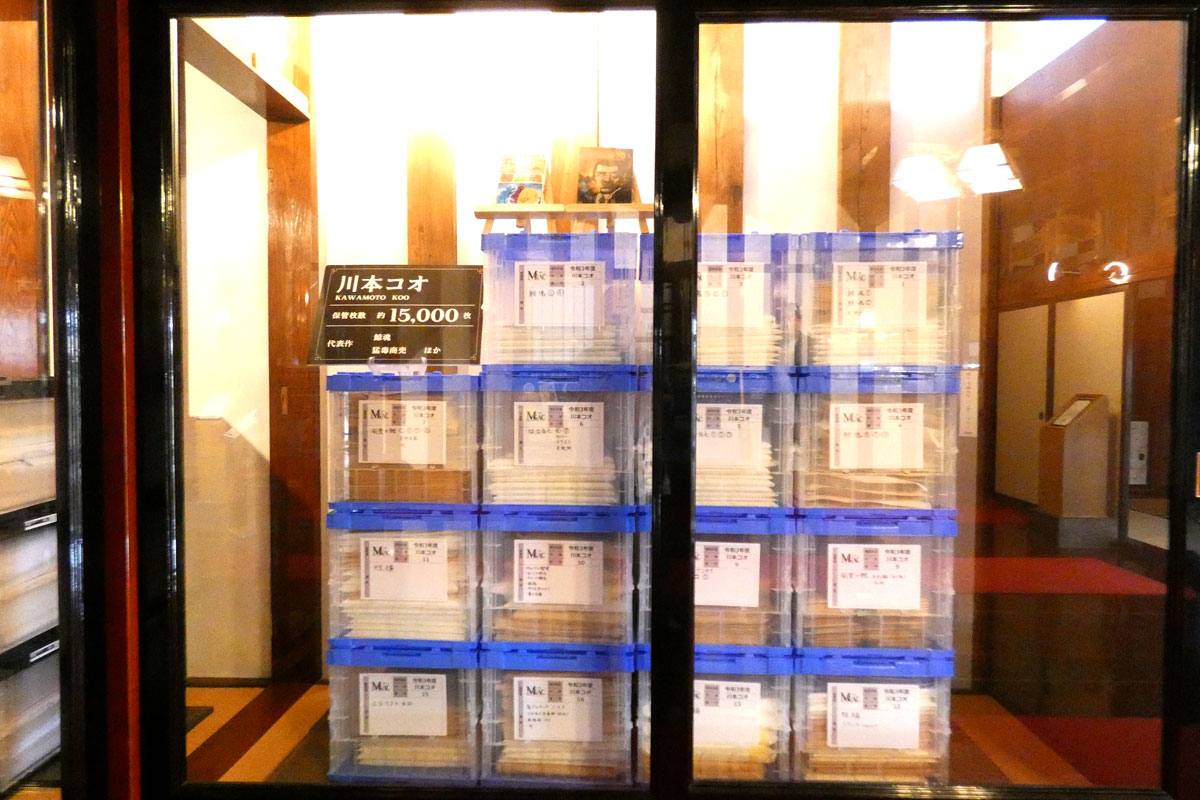

その中で、保管に困った原画を預かる「一時保管」事業も行っています。

■マンガ原画アーカイブセンター[窓口]

公式サイトにて、電話番号もしくはメールアドレス、相談受付時間をご確認ください。

URL:https://manga-genga-ac.jp/

※原画・刊本保存や利活用にお悩みの方の相談を受け付けておりますが、あくまで相談窓口であり、「原画・刊本の保管(お預かり等)」を保証するものではございません。あらかじめご了承ください。

それから、ココが重要ですが、マンガ原画は「収蔵」ではなく「一時保管」となります。

「一時保管」ですので、所有権や著作権等は作者(所有者)に帰属します。

一時保管として預かる際の保管料、運搬料はセンターが負担します。

原画は、マンガ原画アーカイブセンターのほかに、全国のMGAC事業参画施設にて分散して保管を行っています。

■原画事業参画施設(マンガ関連施設)の一部(2025年1月現在)

横手市増田まんが美術館(秋田県横手市)

石ノ森萬画館(宮城県石巻市)

明治大学米沢嘉博記念図書館(東京都千代田区)

京都国際マンガミュージアム(京都府京都市)

青山剛昌ふるさと館(鳥取県北栄町)

高知まんがBASE(高知県高知市)

北九州市漫画ミュージアム(福岡県北九州市)

湯前まんが美術館/那須良輔記念館(熊本県湯前町)

もし、原画を預けた後でも、「マンガ原画展を開催したい」「単行本を出版したい」などで原画が必要になった際は、マンガ原画を手元に一時返却することも可能。

マンガ原画は整理作業を行い、リスト化して、どの作品の原画が何枚あるかなど分かるようになっています。

■マンガ原画アーカイブセンター(MGAC)と連携施設による一時保管・収蔵枚数

約47万500枚(令和7年1月現在)

増田町の町並みと内蔵の活用

マンガ原画アーカイブセンター(MGAC)における「マンガ原画の保存に関する相談窓口と、マンガ原画の一時保存場所」として、秋田県横手市増田にある「漆蔵資料館」(佐藤養助商店所有:国登録有形文化財)を活用しています。

■横手市増田町とは■

江戸時代から商人の町として栄えた増田町は、秋田県横手市の南東部に位置します。明治期以降にも、地元商人たちによって増田銀行(現・北都銀行の前身)、電気会社、味噌醤油醸造や製陶などの事業が興され、産業の近代化が図られました。大正期には産業発展の影響から人や物資の往来で増田町はとても賑わったのです。

現在の増田には「中七日町通り」など当時の繁栄、勢いを物語る歴史的な商家の町並みが残っています。「幕末から変わっていない町割りや道路、敷地」を評価され、平成25年12月には「国の重要伝統的建造物群保存地区」に選定されました。

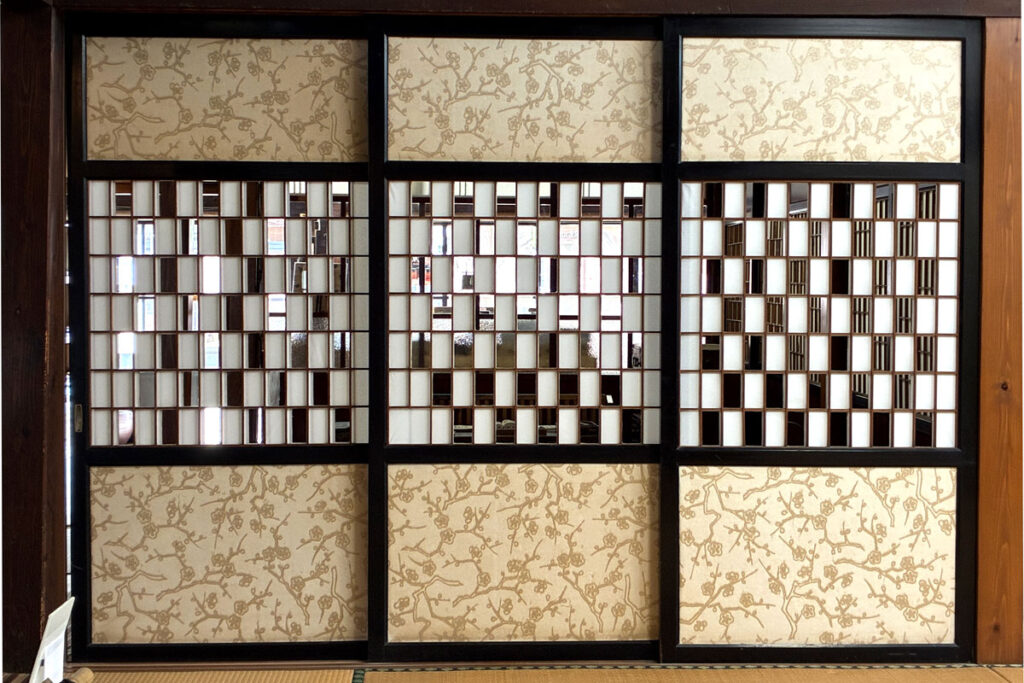

●内蔵を活用したマンガ原画の収蔵

「内蔵(うちぐら)」とは「家の中にある蔵」のことです。

商家建築の基本的な間取りは、「間口は狭く、奥行きが長い」いわゆる「うなぎの寝床」が多いですね。増田町の商家も玄関から裏門まで約100mもあり、その中央あたりに内蔵が配されている造りなのです。内蔵とは別に外蔵もあります。

▲大きな内蔵の扉。内蔵の中も住居として暮らせます

内蔵には、床の間を配した座敷間のある「座敷蔵」や物品を収納するための「文庫蔵」などタイプがあります。豪雪から守る頑丈な造りも増田町の内蔵ならでは。

「マンガ原画アーカイブセンター(MGAC)」も国登録有形文化財でもあり、立派な内蔵によって、マンガ原画が一時保管されています。

「増田町も蔵の町で歩いて楽しいのでぜひ!」と、マンガ家・江口寿史先生にそうオススメされました。本当にその通りでした。

増田の町並み案内所「ほたる」や観光物産センター「蔵の駅」をのぞいたり、ただ歩いているだけでもワクワクします。公開している内蔵のある商家さんは見学(有料)できますよ。写真撮りまくりました。めっちゃステキなんです♪

▲画像は左右にスライドできます/写真1枚目:蔵の駅(旧石平金物店)/写真2枚目:カフェレストラン「しょくでんぷの里/写真3枚目:羽場こうじ茶屋くらを(旧勇駒酒造)

「増田の朝市」は、寛永年間に始まり370年以上の伝統ある朝市。毎月2・5・9のつく日に市が開かれるそう。今回は行けなくて残念です。

それから何気なく歩いていて、日の丸醸造さんを発見! あの有名な!銘酒「まんさくの花」の日の丸醸造さんですよ。「ココだったんだ!」と偶然にビックリ。

2014年に書籍『日本酒の図鑑』※手帳サイズ(KADOKAWA/メディアファクトリー)制作のお手伝いをしていたので、「まんさくの花」も掲載しており、よーく知っています。ココで会えるなんて嬉しい!

* * * *

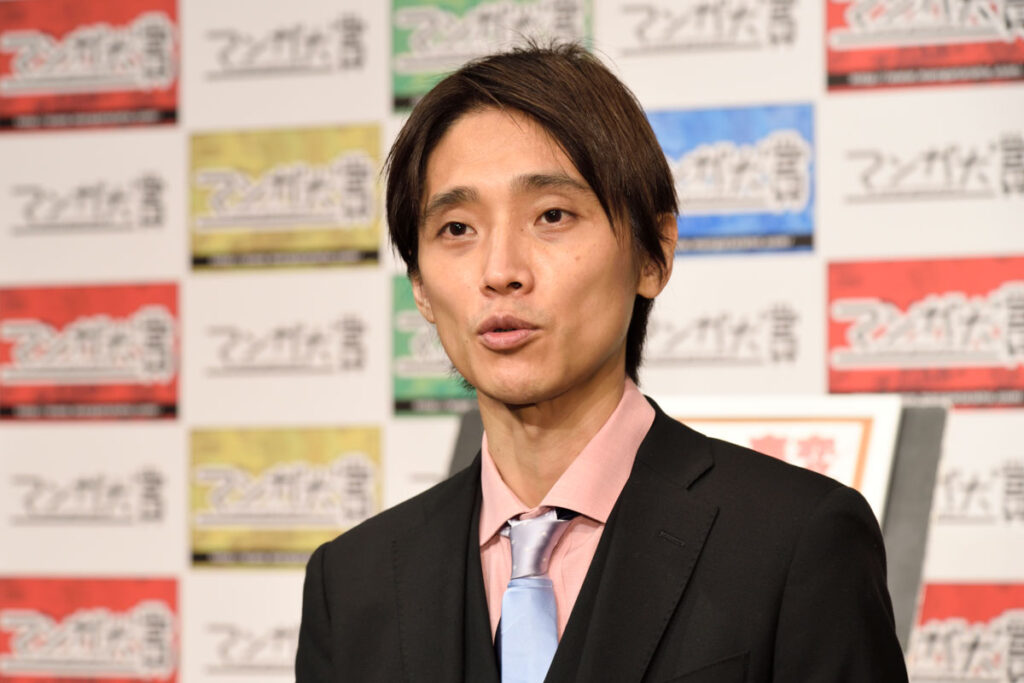

この日は「マンガ原画アーカイブセンター」センター長である大石卓さんにご案内いただいてとても楽しく、勉強になるひとときでした。

大石さんの「マンガ原画アーカイブ」にかける情熱と、故郷・増田町に対する愛情に感服しました。

▲画像は左右にスライドできます/「佐藤又六家」(国指定重要文化財)は本当に立派なお屋敷でした

そして最後に、個人的なことですが。

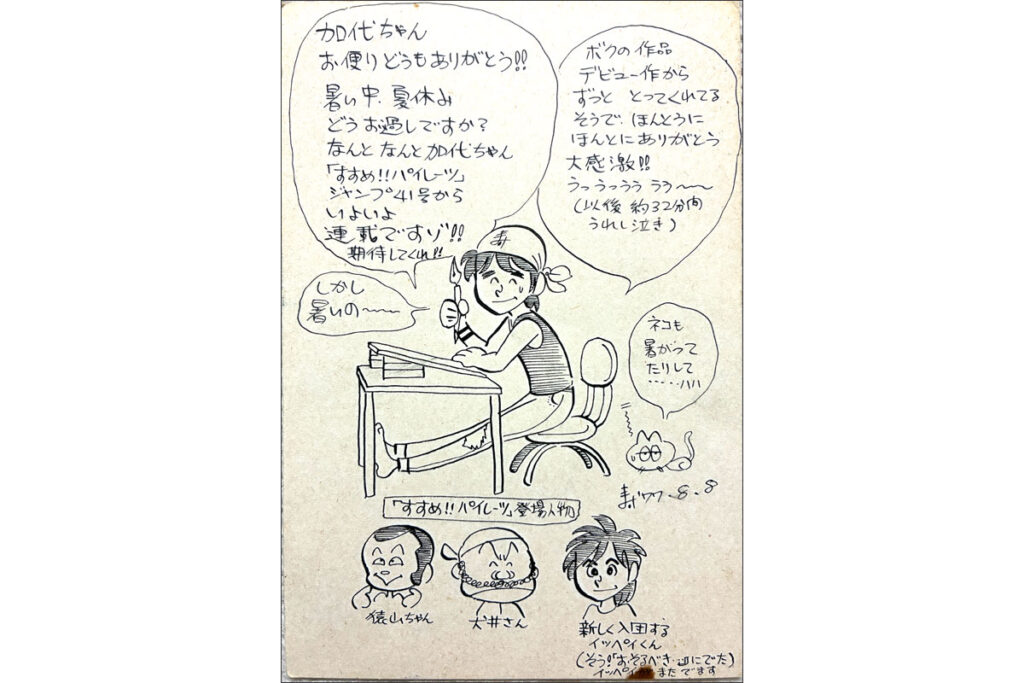

「週刊少年ジャンプ」1977年5月23日号に掲載された『恐るべき子どもたち』に感動した高校生だった私は、すぐに江口寿史先生にファンレターを出しました。

すると、そのファンレターにお返事をいただけたのです。嬉しくて飾っていたので、ちょっと日に焼けてます。

ハガキの日付が1977年8月8日なので、間を開けずにお返事いただいたんだと思います。

日付部分「8」の横のドットが少しすれていますが、「これは鉛筆でわざわざ下書きしてからペン入れし、消しゴムをかけた時に乾いていない墨を引っ張ってしまったんだと思う」と、のちにマンガ家の友人が解説してくれました。

友人は「わざわさ下書きしてくれたなんて貴重だよ!」と念押しして興奮してました。

ファンレターのお返事ハガキをいただいてから48年経ちました。

過去に引っ越しを12回しましたが、ずっと大切に保存しながら移転していたのです。

上京して、1980年代前半には編集者になりました。編集者を目指していたわけでもないのに不思議です。今や、40年を超えた編集者歴。

当時の女子高生は還暦を超えてしまいました。

一人暮らしだし、完治しない自己免疫疾患も患っています。

もし、私に突然なにかあったら、私の持ち物はすべて処分されてしまうだろうと急に心配になってきました。

だからこそ、「アーカイブ」問題に興味を持ったのかもしれません。

世の中のオタクが集めた宝物たちは、理解のない家族が容赦なく処分しちゃう・燃やされちゃう問題もありますよね。

私は、48年間という時を超え、小さいながらも貴重なマンガ原稿の一つと思えるこの一葉を、この機会に江口寿史先生にお返しすることにしました。

ひょっとしたらアーカイブの中に加わる日が来るかもしれません。

たとえ、宝物をお返ししても、これからもファンであることに変わりません。

江口寿史先生!ありがとうございました。また原画展にうかがいます。

* * * *

今回の記事も、「マンガ原画アーカイブセンター」センター長の大石卓さんやスタッフの皆様には大変お世話になりました。

わかりやすくご案内・ご説明いただきまして、本当にありがとうございました。

絶対にまた来ます!

■マンガ原画アーカイブセンター(MGAC)

利用時間:10時~17時(冬期間:16時閉館)

休日:第3火曜日(当日が祝祭日の場合は直後の平日)

12月29日~1月3日

URL:https://manga-genga-ac.jp/

住所:秋田県横手市増田町増田字本町5番地(漆蔵資料館)

アクセス:[電車]JR東京駅(秋田新幹線)→JR 大曲駅(奥羽本線)→JR 十文字駅下車(駅前からはタクシーがオススメ。1500円ぐらい)

●文・撮影・編集・WordPress= 魚住陽向(編集者・小説家)

前回記事[マンガ原画という文化資産を守る。第1章]『横手市増田まんが美術館「江口寿史原画展」と「マンガの蔵」の情熱!』(リンク)へ

リンク★「アークのブログ」マンガ関連アーカイブ

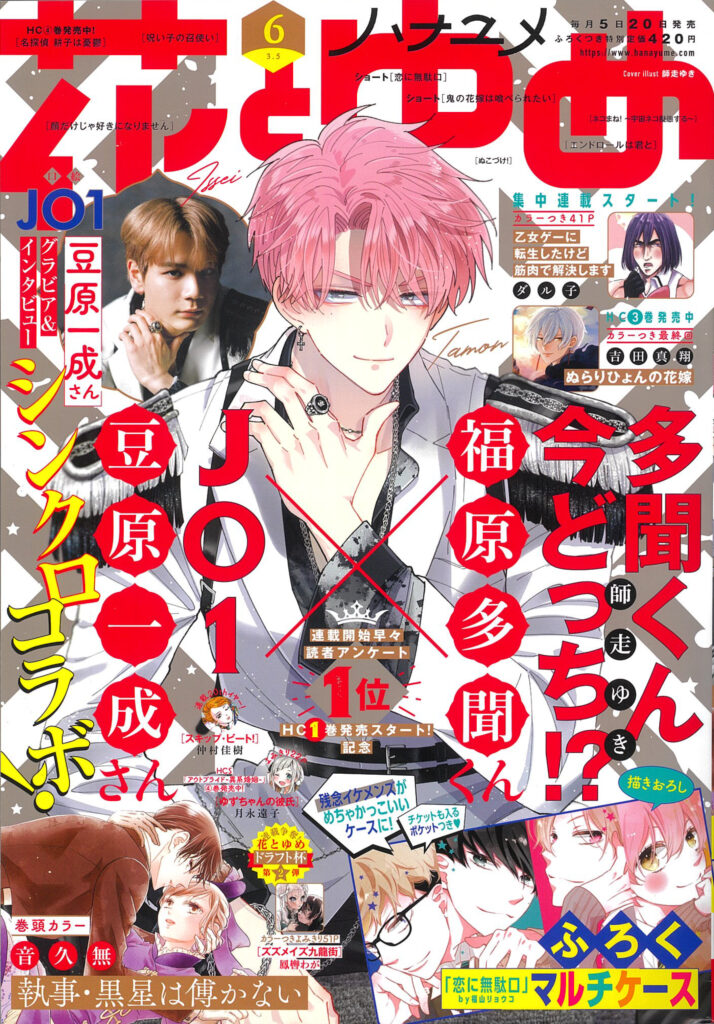

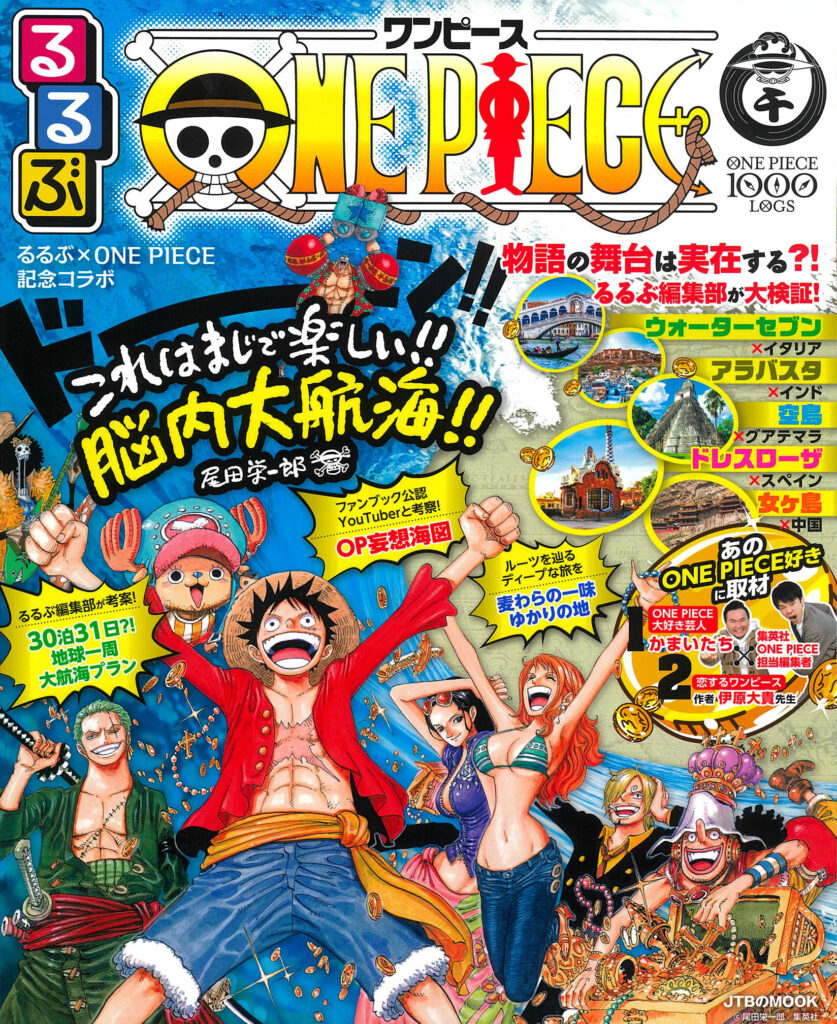

■アークの制作物■アーク・コミュニケーションズでは、以下のような雑誌のページ制作や「ゾンビランドサガ トラベラーズ ガイド」といったマンガ・アニメ聖地巡礼のための旅行ガイドブックも制作しています。