[公開:2024年12月25日]

企業の歴史を紡ぎ、未来への指針を示す社史制作は、過去を記録するだけでなく、企業価値を高め、従業員に自社のアイデンティティを伝える重要な取り組みです。

しかし、多くの社史制作担当者は、その重要性を理解しつつも、具体的な進め方がわからず悩んでいます。本記事では、印象に残る社史の作り方について詳しくご紹介します。

1.なぜ社史は重要なのか?

社史は、企業の存在意義やアイデンティティを示す重要なツールです。良い社史を作ることで、従業員のモチベーションが高まり、顧客や投資家との信頼関係構築にもつながります。また、企業の社会的責任が問われる現代において、自社の透明性や持続可能な成長性を社会に発信する役割も果たします。

| 具体例として、創業100周年を迎えた老舗企業Aは、社史制作を通じて自社の変遷と社会貢献の歴史を振り返りました。その結果、従業員の帰属意識が高まり、新規顧客からの問い合わせが増加しました。 |

2.社史制作の基本ステップ

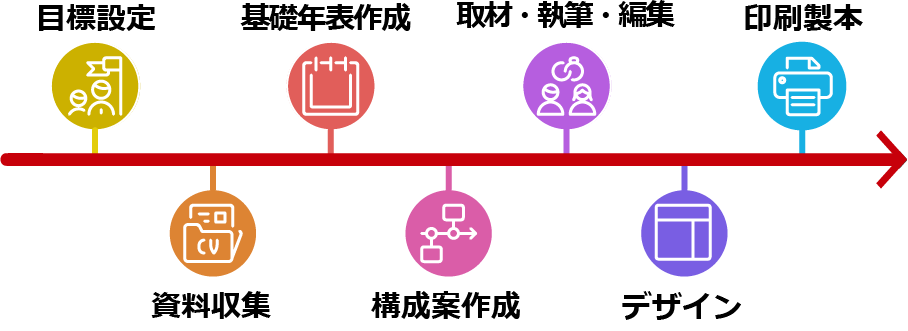

社史を作るためには、入念な計画と専門的なアプローチが必要です。以下は基本的な社史制作のステップです。

まず、社史制作の第一歩は明確な「①目的設定」です。何のために、誰に向けて社史を作るのかを明確にします。

次に、「②資料収集」を行います。社内文書や写真はもちろん、OBや関係者へのインタビューを実施した際の資料など、多角的な資料収集が大切です。

そして、資料を基に自社の重要な出来事を整理した「基礎年表」を作成します。

その後、集めた情報を基に「③構成案」を作成します。各章で訴求すべきポイントを整理し、巻末の資料編に何を入れるかなど、社史全体の構成を整理します。

社内でコンテンツの制作を行うと、企画・制作・発行や配信など、さまざまな工程を担当する必要があり、人材や時間の確保が難しい場合があります。

編集プロダクションをうまく活用すれば、制作の各工程を専門家に任せることができるため、リソースや時間の節約に繋げることができます。

次に、執筆と編集を進めます。事実関係の正確さはもちろん、読み手を引き付ける文章が求められます。

最後に、デザインと印刷製本のプロセスを経て、完成します。

3.社史制作の具体的な進め方

社史の重要性と制作の基本的なステップを紹介したところで、次は制作におけるポイントをご紹介します。

(1)目標設定

社史制作の第一歩は目標の設定です。ここで社史の目的、対象読者、予算、スケジュール、形式(書籍、デジタル、動画など)を決定します。社史制作委員会の設置や社内・社外の協力体制の整備も重要です。目標を設定し、明確なゴールを持つことが、社史を成功させるための大きなポイントです

| 例えば、創業50周年を迎える中堅企業Dは、「若手社員の帰属意識向上」を主目的に設定しました これにより、若手社員へのインタビューを多く取り入れ、一貫性のある社史を作成できました。 |

(2)資料収集

次に、社史の基盤となる資料を収集します。この作業が後の取材・執筆・編集の質を大きく左右するため、十分な時間をかける必要があります。

収集する資料には様々なものがあります

・ 社内文書(議事録、企画書、社内報など)

・ 広報資料(プレスリリース、パンフレットなど)

・ 写真や映像

・ 新聞・雑誌記事

・ 業界資料

・ 社員や関係者へのインタビュー

(3)基礎年表作成

資料をもとに、企業や団体にとって重要な出来事を整理した年表を作成します。基礎年表を作ることで自社の歴史を簡単に把握できるとともに、各年代で訴求すべきことをイメージしやすくなります。

(4)構成案作成

各章で何を訴求すべきかを整理した構成案を作成します。実際に執筆を始める前に構成案を作成することで、資料に不足がないかも把握できます。

(5)取材・執筆・編集

取材・執筆・編集作業に入ります。ここでは、事実関係の正確さ、読みやすさ、興味深さが重要です。

<取材・執筆・編集において重要なポイントは3つあります>

・ 事実関係の正確性

歴史的事実や数字の誤りを防ぐため、複数の資料で確認し、必要に応じて関係者への確認を行いましょう。

・ 読みやすい文章構成

長文を避け、見出しやサブタイトルを効果的に使用します。また、専門用語には解説を加えるなど、幅広い読者に配慮しましょう。

・ ストーリー性と感動

単なる過去の羅列ではなく、企業の成長や苦難を乗り越えたストーリー性を持たせることで、顧客や従業員の心に響く内容作りを心掛けます。

(6)デザイン・レイアウト

文章が完成したら、デザインとレイアウトの作業に移ります。この工程では、文章の読みやすさと視覚的な魅力の両立が求められます。

デザイン・レイアウトをする際、主に以下のようなポイントがあります。

・ 適切な文字サイズと行間

・ 写真や図表の効果的な配置

・ 色使いの工夫(企業カラーの活用など)

・ 読みやすい紙面構成

| 例えば、製造業の老舗企業Eは、各章の扉にその時代を象徴する大きな写真を使用し、視覚的なインパクトと共に製品の進化を一目で理解できる工夫が好評を得ました 。 |

(7)校正・校閲

最後に、入念な校正・校閲作業を行います。誤字脱字のチェックはもちろん、文章の統一性や事実関係の最終確認を行います。

この段階で以下のポイントに気をつけながら進めましょう。

・ 複数人による多角的なチェック

・ 時系列や数値の整合性確認

・ 関係者への最終確認

・ 法的・倫理的問題がないかの確認

校正・校閲作業は時間がかかりますが、丁寧な作業が社史の質を大きく左右するので、可能な限り時間を確保しましょう。

| (1)~(6)の工程の中で、企画案や執筆原稿、デザイン・レイアウト、校正・校閲などの出し戻しが何度か行われた後、最後に印刷・製本の工程に進みます。 |

4. 社史制作で陥りやすい3つの落とし穴と対策

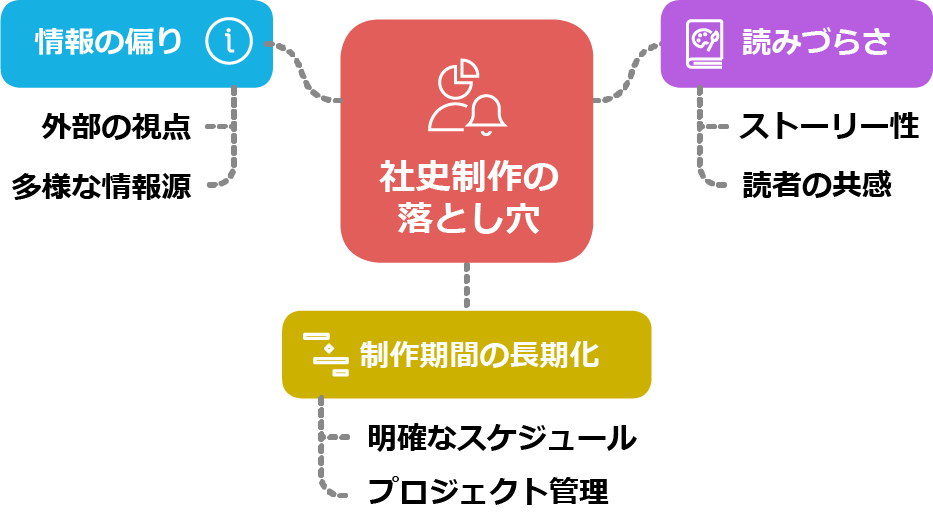

これまで、具体的な進め方を説明してきましたが、社史制作にはいくつかの落とし穴があります。これらを事前に把握し、防止することで、高品質な社史を完成させることができます。

1つ目の落とし穴は「情報の偏り」です。社内の資料だけに頼ると、客観性に欠ける内容になりがちです。これを避けるためには、外部の視点を取り入れることが重要です。業界誌や新聞記事、取引先へのインタビューなど、多様な情報源を活用しましょう。マネジメント力の高い編集プロダクションは、進行スケジュールや予算をしっかりと管理し、質の高いコンテンツを納期通りに制作することが可能です。

2つ目は「読みづらさ」です。事実を羅列するだけでは読者の興味を引くことができません。ストーリー性を持たせる工夫が効果的です。例えば、創業者の苦労話やエピソードを加えることで、読者の共感を得やすくなります。

3つ目は「制作期間の長期化」です。資料収集に時間がかかりすぎたり、校正作業が延々と続いたりすることで、完成が大幅に遅れるケースがあります。これを防ぐためには、明確なスケジュールを立て、プロジェクト管理を徹底することが重要です。

※これらの落とし穴を避けることで、魅力的で価値ある社史を制作することができます。

5.成功事例に学ぶ、深く印象に残る社史の特徴

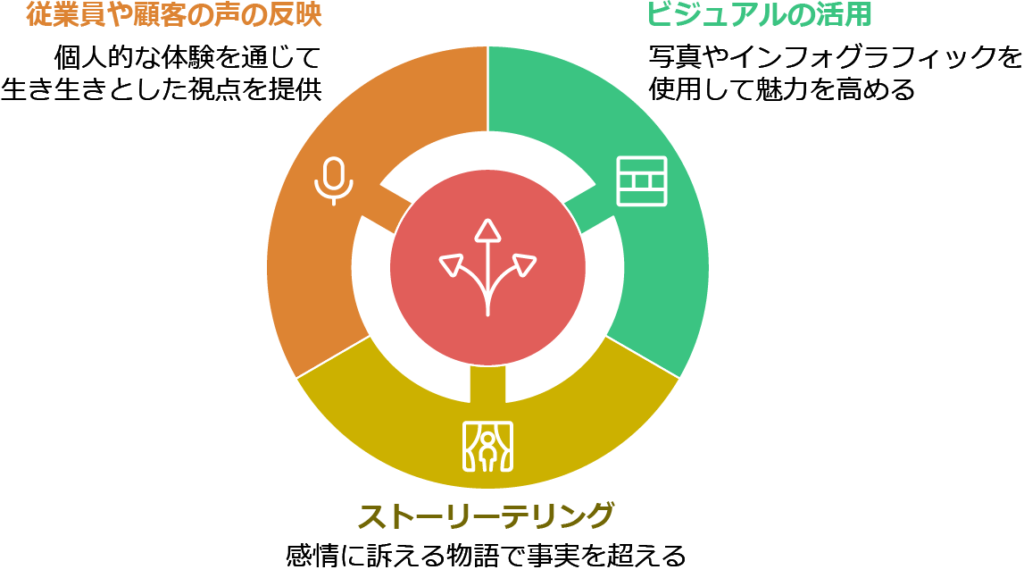

ここで、実際に好評を得ている社史の特徴を見ていきます。これらの要素を取り入れることで、より印象に残る社史を作ることが可能になります。

1つ目の特徴は「ビジュアルの効果的な活用」です。テキストだけでなく、写真、図表、インフォグラフィックなどを適切に配置することで、読者の理解を深め、興味をひき付けることができます。

2つ目は「ストーリーテリングの活用」です。単なる事実の羅列ではなく、企業の成長や苦難を乗り越えた物語として描くことで、読者の感情に訴えかけることができます。

3つ目は「従業員や顧客の声の反映」です。実際に企業と関わってきた人々の声を取り入れることで、より生き生きとした内容になります。

| 例えば、IT企業Cの社史では、創業期のアパートの一室から始まり、大企業へと成長する過程を、従業員のエピソードを交えながらドラマチックに描いています。また、重要な転機には見開きでインフォグラフィックを用い、視覚的にも印象深い構成となっています。 |

これらの特徴を意識することで、単なる記録を超えた、企業の魂が感じられるような社史を作ることが可能になります。

6.プロの編集者による社史制作のメリット

社史を高品質に仕上げるためには、プロの編集者に制作を依頼することをおすすめします。

まず、プロの編集者は豊富な経験と専門知識を持っており、様々な業界の社史制作に携わってきた実績があります。そのため、効果的な構成や表現方法を熟知しており、読者をひき付ける魅力的な社史を作り上げることが可能です。

次に、編集者が持つ多様なネットワークを利用できることも大きな利点です。たとえば新聞記事を社史に掲載したり、プロのカメラマンに撮影を依頼したり、高品質な報道写真を掲載したり、社史をデジタルブックに変換したり、社史と連動したイベントを企画したりすることができます。これにより社史のクオリティを向上させるだけでなく、その後の活用方法もひろがります。

さらに、プロの編集者は効率的な制作プロセスを確立しており、そのノウハウを活用することで、スムーズな制作進行が可能となります。これにより時間と社内リソースの削減にもつながります。

プロの編集者による社史の制作は、投資に見合う十分な価値があると言えるでしょう

7.最後に、「印象に残る価値ある社史は企業の未来を築く礎となる」

本記事で紹介した社史制作の基本と具体的な進め方を参考に、皆さまの企業ならではの魅力的な社史を作り上げていただけたら幸いです。

そして、制作した社史が、従業員の誇りを高め、顧客や取引先との信頼関係を深め、さらなる成長への指針となることを願っております。

社史制作は決して容易な作業ではありませんが、その過程自体が企業の歴史を見つめ直し、未来への展望を描く貴重な機会となります。ぜひ、この機会を最大限に活かし、価値ある社史を作り上げてください。

| 高品質な社史の制作を検討されていれば、ぜひプロの編集者がいる制作会社に相談してみてください。アーク・コミュニケーションズでは、社史や周年史、記念誌など様々なコンテンツ作りについて、企画から制作までお手伝いいたします。ご不明点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |

アーク・コミュニケーションズでは、webメディアや紙メディアのコンテンツ作りについて、企画から制作までお手伝いいたします。ご不明点ありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

相談してみる

お電話でご連絡いただく場合こちらへおかけください。

TEL:03-5261-2611 (代表)

受付時間:10時~19時(土日祝を除く)