こんにちは。「アークのブログ」編集部の魚住です。2025年2月、日本科学未来館にて開催された「弱いロボット展」に行ってきました。皆さんは「弱いロボット」と聞いて、まず何を思われましたか? 「弱いロボットとは何か」「ロボットとの共棲」だけでなく、このイベントのトークセッションでは、もっともっと深いテーマがありました。もちろん、難しいことを考えず「カワイイ♡」だけでも十分に行く価値はあります。NICOBO(ニコボ)めっちゃカワイイです。(公開:2025年2月19日)

■弱いロボット展

日時:2025年2月1日(土) 13:00〜17:00/2月2日(日) 10:00〜16:30

会場:日本科学未来館 7F コンファレンスルーム 水星・火星・金星(東京都江東区青海2-3-6)

入場:無料(日本科学未来館の常設展や特別展、ドームシアター入場は別途料金が必要)

主催:豊橋技術科学大学 インタラクションデザイン研究室(ICD-LAB)

URL:https://www.icd.cs.tut.ac.jp/

共催:「知の拠点」あいち重点研究プロジェクト第Ⅳ期D6プロジェクト

ロボットと日本人

冒頭の「弱いロボットと聞いて、何を思われましたか?」という質問。私は、アークの社内SNSでTさんがお知らせしていた「弱いロボット展」を知って、「ロボットが弱い?」「弱いロボットをわざわざ開発する?」「それを展示する?」→「おもしろーい!」「見に行きたい!」と急にテンションが上がってしまいました。

最初に申し上げておくと、私は理工系ではなく、工場見学が好きな文系タイプ。そして、「人生に無駄なし」と考える性格です。

さて、多くの方がイメージする「ロボット」は、何かの役に立つ機能が付いている物だと思いがちです。「何かの役に立たせたい」が開発の最初のきっかけで、そのための機能を付けるものと考えていました。

それから、子どもの頃からマンガ、アニメや特撮で観てきた「強いロボット」のイメージです。大きかったり、超頑丈だったり、「便利」「役に立つ」、もしくは攻撃力があるなど、戦うイメージが強いと思います。工場の働くロボットを思い描く人もいるでしょう。

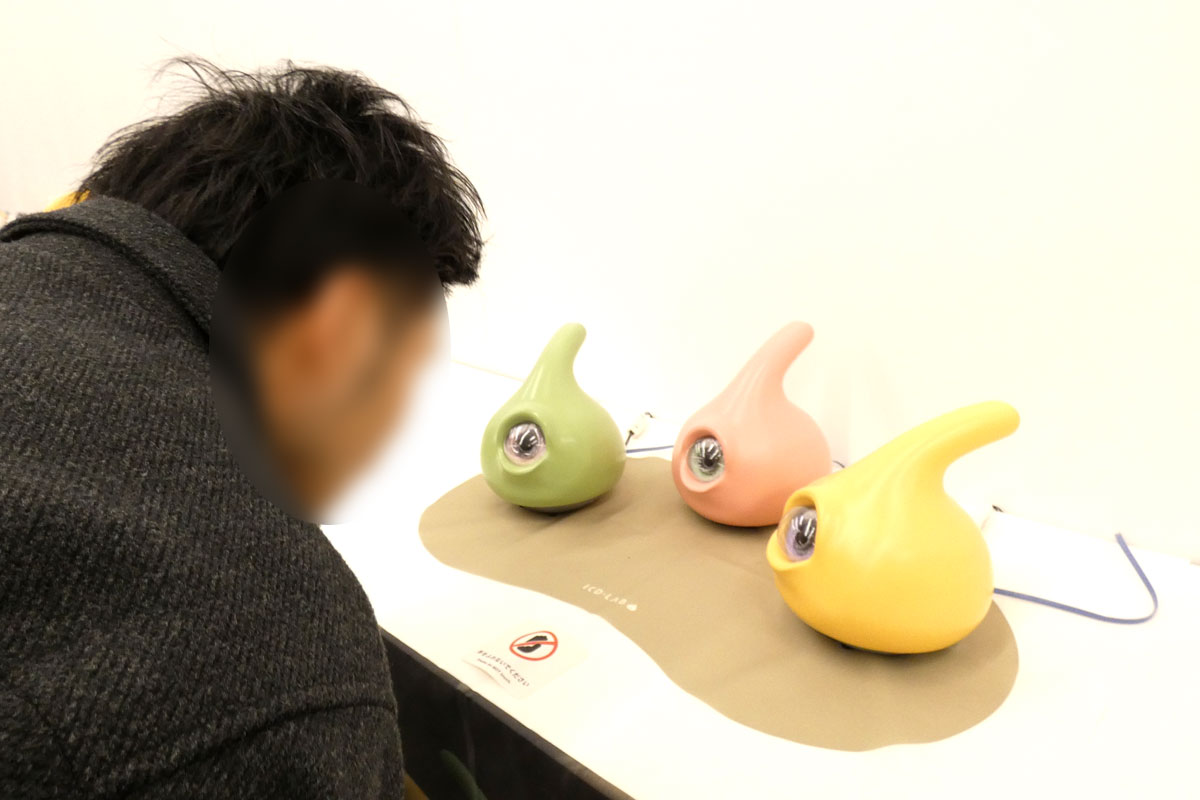

▲画像は左右にスライドできます▲1枚目:[Komuso]一つの穴の中から、視線を外に向け、歩き回ることもなく、人の顔を追いかけている/2枚目:[シンブンヲヨムフウフ]安部公房の「箱男」をモチーフにしたクリーチャ

昭和30年代半ば生まれの私は幼い頃から数々のロボットアニメを観てきました。

すべての始まりは人間の感情を持った「鉄腕アトム」(手塚治虫)。遠隔操作型の「ジャイアントロボ」「鉄人28号」(横山光輝)、搭乗型の「マジンガーZ」(永井豪)、ロボットをモビルスーツと呼ばれる兵器の一種として扱う「機動戦士ガンダム」(矢立肇、富野喜幸/日本サンライズ)。

自立型のロボットだけどポンコツ。でも人間に愛される「がんばれ!! ロボコン」(石森章太郎*当時名義)。そして、国民的な人気が続くネコ型ロボット「ドラえもん」(藤子・F・不二雄)。

日本人は、戦後の高度経済成長期から「人間と生きるロボット」とともに育ってきたと思います。

欧米では「ロボット」とか「人工知能」「生成AI」というと、「仕事を奪っていく存在」。「そのうち、感情を持ち、人間の制御を超えて、人間社会を乗っ取り、人類を奴隷化したり、世界を滅亡させる」というB級映画的イメージを持つ人が多そうです(それもまた勝手なイメージですが)。

ところが、日本人の場合でいうと、ロボットを社会や生活の中に受け入れる寛容さを持ち合わせていると私は考えます(日本人全員がそうだとは言いませんが)。あと、諸外国に比べての治安の良さも大きいかもしれません。

例えば、ファミリーレストランなどで注文すると楽しげなメロディーとともに料理を持ってきてくれるネコ型の配膳ロボット。これは「強いロボット」にカテゴライズされるのですかね?

東京の下町(台東区、荒川区、足立区など)のファミレスでお年寄りが「ご注文のお料理を持ってきましたニャー」と言う「ベラボット」に対し「はいはい、ありがとねー」「いい子だねー」と普通に返事をして、撫でている場面を本当に数え切れないぐらい見ました。

「ご注文ありがとニャン」「うれしいニャ〜」と言われたくて、たくさん注文する家族も見たことがあります。日本人にはネコ好きが多いのもポイントだとは思いますが。

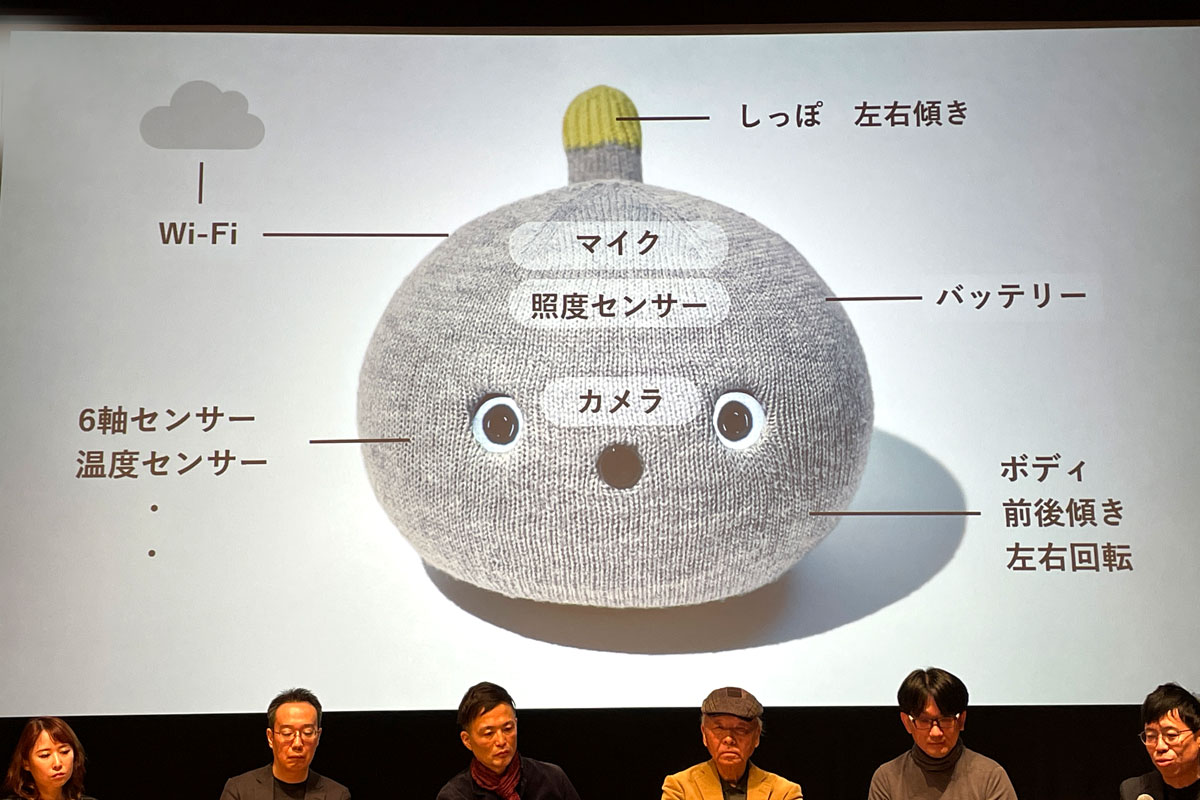

動画投稿SNSには「LOVOT(ラボット)」や「NICOBO(ニコボ)」と暮らすカワイイ姿が溢れています。

こういう場面を目撃すると『日本人は老若男女が「アトムの子」、もしくは「のび太」なのだなぁ』とつくづく感じます。

そして、歴史的に見ても「擬人化」が好き。

そんな便利だったり、役に立ったり、働いたり、戦ったりするロボットの中にも、「ひとりでは何もできない」「おどおどモジモジする」「物忘れをする」弱いロボットが存在するなんてかなり興味深いのです。

それもいろんな種類が何体も居て、今回の「弱いロボット展」にて大集結!

これは見逃せない!

「弱いロボット展」内のトークセッションも全部聞きたい!

というわけで、写真や動画をたくさん撮りましたので、なるべく紹介します(YouTubeリンク)。

それでは、「弱いロボット」の世界へまいりましょう!

自主性を育む[弱いロボット]

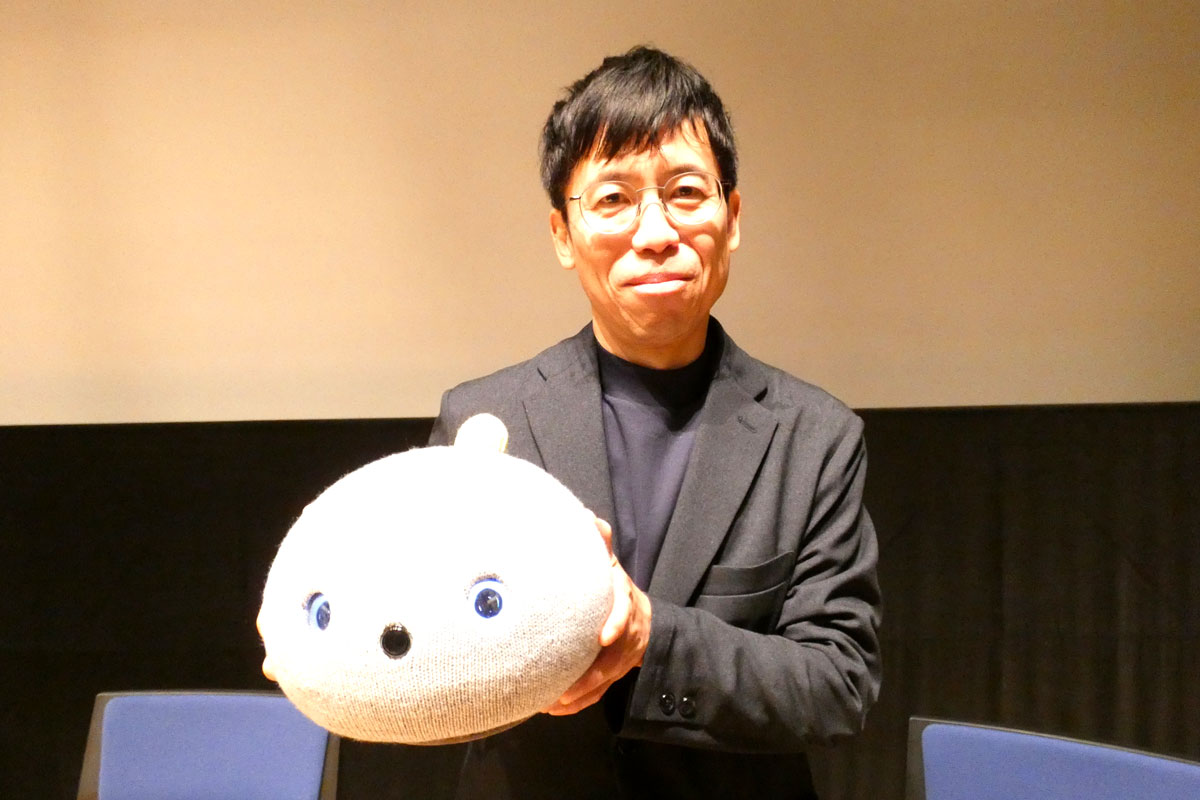

まずは、【弱いロボット展】主催である、豊橋技術科学大学 インタラクションデザイン研究室「ICD-LAB」代表の岡田美智男先生に触れたいと思います。

岡田美智男(おかだ・みちお)プロフィール

東北大学大学院工学研究科博士課程修了後、NTT基礎研究所情報科学研究部、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)などを経て、現在、豊橋技術科学大学情報・知能工学系教授。コミュニケーションの認知科学、社会的・関係論的ロボティクス、ヒューマン-ロボットインタラクション、次世代ヒューマンインタフェースなどを専門とする工学博士。

ICD-LAB :https://www.icd.cs.tut.ac.jp/

著書も多数ありますが、文系の私でも読みやすいと思われる以下の2冊を紹介します。「ロボット工学なんてよくわからない」なんて苦手意識も吹き飛ぶほど、興味深いですよ。オススメです。

この「弱いロボット展」では、ロボット展示だけではなく、2日間で3つのトークセッションが行われました。サラッと告知されていたようですが、「知る人ぞ知る」学者・博士・研究者の先生たちが語り合う「弱いロボット」の現在・過去・未来はとても貴重なものです。

■「弱いロボット展」併設トークセッション・プログラム(未来館ホール)

ちょっと「ゆるい」はなし、しませんか?

〜〈弱いロボット〉にまつわる裏話から最新研究まで〜

先ほども申し上げたようにめっちゃ文系タイプの私には分からない話もたくさんありましたが、そんな専門的なことは置いておいても、全体的に散りばめられたキーワードに、頭の中で電球がピカピカ「💡」光りっぱなしでした。

先生方の名前のところにリンクを貼っているので、詳細プロフィールや関連記事、著書(Amazon)はそこから飛んで見てください。どの先生も興味深い研究をされているのでリンク必見です。

💡トークセッション①:『〈弱いロボット〉は、どこから来たの?』

日時:2月1日(土)14:00〜15:30

黎明期からこれまでを辿りながら、〈弱いロボット〉の源流を探るとともに、その今日的な意味などを、〈弱いロボット〉の名付け親、〈弱いロボット〉の生みの親、「NukaBot」の生みの親、そして〈弱いロボット〉が生まれた文化的背景に関心を抱く文化人類学者とともに、「ゆるく」語り合います。(「ICD-LAB」サイトより引用)

■モデレータ:塩瀬隆之(京都大学総合博物館 准教授)

『問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション』(学芸出版社)、『未来を変える 偉人の言葉』(新星出版社)

■スピーカー:

白石正明(シリーズ「ケアをひらく」編集者)

『ケアをひらくシリーズ』(医学書院)Amazon→ https://00m.in/yyKxU

ドミニク・チェン(早稲田大学 教授/「Nukabot(ヌカボット)」開発者)

『未来をつくる言葉』(新潮文庫)

勝野宏史(同志社大学 教授)

岡田美智男(豊橋技術科学大学 教授・ICD-LAB代表)

老人介護や認知症ケアに役立ちそうな弱いロボット。私は富山県出身なので、セラピーロボット「パロ」(アザラシ型)の存在は以前から知っていました(製造メーカーが富山県にある)。

可愛く鳴いてくれたり、「相づち」をうってくれるだけでも癒やしになりますね。逆に外国では、相づちをうちすぎると怒られるらしいです。ロボットに絶妙なタイミングで相づちをうたせるなんて難しそうです。

個人的には、ぬか床をお世話する人間がぬか床内の発酵微生物とコミュニケーションを取り、よりよい関係性が生まれることを支援するための道具「Nukabot(ヌカボット)」がかわいいです。なんか、ツンデレっぽい態度もそそられます。

このトークセッションで刺さったキーワードは、モデレータである塩瀬隆之先生の「『強く』なると孤立する」「『弱い』と共棲しやすい」という言葉。ロボットの話ですが、人間の生き方に当てはまると思いませんか?

💡トークセッション②:『「共棲ロボット」研究開発の現在』

日時:2月2日(日)10:00〜11:30

〈弱いロボット〉は、より一般的な「共棲ロボット」として、その裾野を広げつつあります。いま、どのような「共棲ロボット」が研究開発されようとしているのか、人とのかかわりはどのようなものなのか、そこでなにが生じているのか。実際の開発者や研究者の方々をゲストにお迎えし、「共棲ロボット」のELSIなどを研究するJST RInCA 稲谷プロジェクトのメンバーとともに、「ゆるく」語り合います。(「ICD-LAB」サイトより引用)

■モデレータ:稲谷龍彦(京都大学教授、JST RInCA 稲谷プロジェクトリーダー)

■スピーカー:

青木俊介(ユカイ工学(株)代表)

増田陽一郎(パナソニック E&C(株) NICOBOプロジェクトリーダー)

齊藤哲哉(BIPROGY(株)総合技術研究所上席研究員)

『Raspberry Piでロボットをつくろう!:動いて,感じて,考えるロボットの製作とPythonプログラミング』*翻訳(共立出版)

太田智美(大阪音楽大学 助教)

「太田先生とぺぱたんの大音生活。」

浅田 稔(大阪国際工科専門職大学副学長・大阪大学特任教授)

上出寛子(京都大学特定准教授)

『今日、僕の家にロボットが来た。 未来に安心をもたらすロボット幸学との出会い』(北大路書房)

阿部修士(京都大学教授)

『あなたはこうしてウソをつく』(岩波科学ライブラリー300))

勝野宏史(同志社大学教授)

こちらのトークセッションは「弱いロボット展」2日目の朝10時スタート。開場してすぐのセッションに入場者は間に合うのかとスタッフは心配していたようですが、この回も大盛況。何と言っても「NICOBO」開発者・増田陽一郎先生が登壇されるとあってNICOBOファンも参戦したもようです。

この回で一番盛り上がったのは、太田智美先生の「Pepper(ぺぱたん)と新幹線に乗る際に止められた案件」。この案件以降、JR東海では車内持ち込み荷物のルールが改定されたとか。この案件のスライドショーはめちゃくちゃおもしろいですよ。

💡トークセッション③:『〈弱いロボット〉は、どこに向かうの?』

日時:2月2日(日)13:00〜15:00

〈弱いロボット〉の研究は、生態心理学や発達心理学の影響を強く受けてきました。本トークセッションでは、発達心理学・供述分析で著名な浜田寿美男先生をキーノートスピーカーとしてお迎えし、「浜田理論」を起点として、〈弱いロボット〉研究のこれからについて、「ゆるく」語り合います。(「ICD-LAB」サイトより引用)

■キーノート・スピーチ:浜田寿美男(奈良女子大学名誉教授・立命館大学上席研究員)

『証言台の子どもたち 甲山事件 園児供述の構造』(日本評論社)、『「私」とは何か』(講談社選書メチエ170)、『虚偽自白を読み解く』(岩波新書)、『自白の心理学』(岩波新書 新赤版721)

■モデレータ:松本光太郎(茨城大学教授)

『老いと外出―移動をめぐる心理生態学』(新曜社)

■スピーカー:

浅田 稔(大阪国際工科専門職大学副学長・大阪大学特任教授)

『浅田稔のAI研究道〜人工知能はココロを持てるか』(近代科学社)

麻生 武(奈良女子大学名誉教授)

『6歳と3歳のおまけシール騒動: 贈与と交換の子ども経済学』(新曜社)

小嶋秀樹(東北大学教授)

「Keeponの産みの親・小嶋秀樹先生に聞いた、ロボット開発で「人間らしさ」を研究する話」

岡田美智男(豊橋技術科学大学教授・ICD-LAB代表)

『ロボットの悲しみ コミュニケーションをめぐる人とロボットの生態学』(新曜社)は、「1章:「ともに」あるロボットを求めて」を岡田美智男先生、「2章:ロボットの居場所探し」を松本光太郎・塚田彌生両先生、「3章:生き物との交流とロボットの未来」を麻生武先生、「4章:ロボットとのやりとりに意味が生まれるとき」を小嶋秀樹先生、「5章:ロボットは人間「のようなもの」を超えられるか」を浜田寿美男先生がそれぞれ担当された共著です(座談会も)。

コミュニケーションの認知科学、社会的ロボティクス、ヒューマン=ロボットインタラクション、認知科学とともに人間の発達心理学、環境心理学などの専門家が一堂に会して【弱いロボット】について語り合う圧巻のトークセッションとなりました。

* * * *

トークセッションでたびたび出てきたのが「主体性を奪われる」というキーワード。これは「強いロボット」が便利に何でもやってくれると人間の主体性がなくなっていくということだと思います。日本人が得意な「察する」「気を利かす」「工夫する」が減っていくのでしょうか。

何でも先回り予測して、やってくれる人工知能。生成AIを便利に使いこなせるようになるとそれに頼って生活しそうです。でも逆に、ロボットを教育(プログラミング)していく人間側の難しさや検索の仕方(頼み方)の上手・下手が出てきそう。

最近では、「あなたはいつもこういう音楽を聴いているから、こんなジャンルの音楽がお好きでしょ?」とばかりに先回りして、似たような音楽や映像を提案して見せてくれると、自分でジャンルを開拓したり発見したりすることなく、AIの言うがままに情報を得ていませんか。これでは、たまたまラジオから流れてきた古い楽曲に「何これ?初めて聴いた!おもしろーい!」と自分で発見(感動)した時の喜びは味わえないワケです。

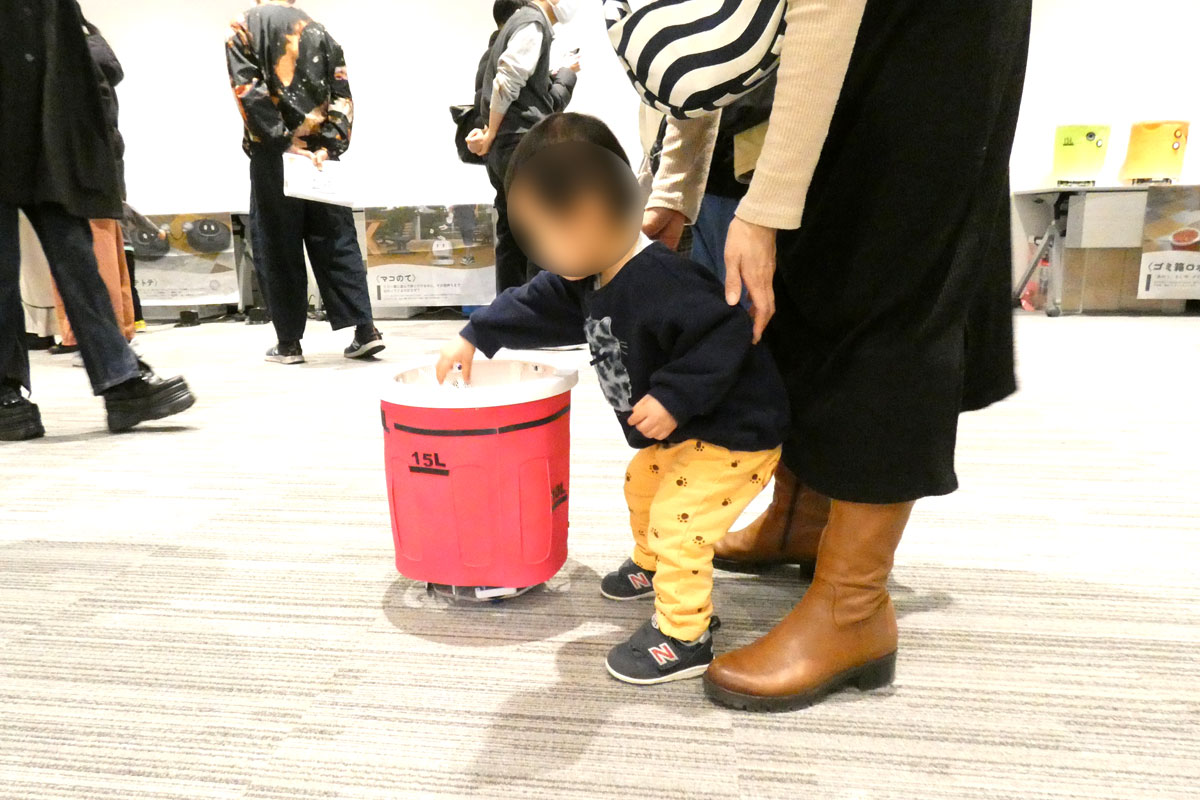

しかし、「弱いロボット」はひとりでは何もできない子たちばかり。「自分ではゴミを拾えない」「物忘れをする」「モジモジしてばかり」「オドオドする」「もどかしい動き」……思わず、手助けしたくなる。放っておけなくなる。

人間の応援や協力を引き出してしまう。まわりを巻き込む。ある意味、たくましいところがあります。

▲画像は左右にスライドできます

トークセッション①でモデレータ・塩瀬隆之先生が言われた言葉が言い得て妙でした。

「『弱い』と言えるのは、かえって『強い』」

人間が手を貸したくなる、手伝ってあげたくなる「弱いロボット」たちは、子どもの教育現場に合うようにブラッシュアップされて、これからも誕生していくと思います。そして、人間を癒やしてくれる「弱いロボット」たちが介護ケアの現場にもっと活用されることを期待しています(認知症の母が入っている介護施設でも役立っているといいな)。

トークセッション②が始まってから中盤ぐらいまで、NICOBOがずっと反応して動いていて、会場がほんわかして癒されてました。ああ、やっぱりNICOBOほしい〜。でも、仕事場(コワーキングスペース)にNICOBO連れてって、オナラされたら恥ずかしいかも(笑)。

と思いながらも、NICOBOユーザーの「持ち運び用にボウリングのボウルバッグがジャストフィットでいいよ〜」という投稿を見て、早速メモしました。

あ……NICOBO本体を購入するのが先でしたね(笑)。

●文・撮影・編集・WordPress= 魚住陽向(編集者・小説家)