令和6年(2024年)春、女流講談師・神田真紅さんが真打に昇進されました!

「三代目 松林伯知(しょうりん はくち)」襲名おめでとうございます!

これから、ますますのご活躍を期待しております。

★3月14日は日本講談協会・講談協会共催★3月22日〜23日は日本講談協会定席★5月1日からは落語芸術協会の「真打昇進披露興行」がそれぞれ予定されています。皆様、どうぞ足をお運びください。

公式サイト「猫遊軒」も要チェックです!

※「真打昇進披露興行」日程などの詳細や「らくごカフェ」については記事末をご覧ください。

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

また、2015年12月に公開したインタビュー記事「出版業界から伝統芸能の世界へ華麗なる転身!女流講談師・神田真紅がおもしろい!」はそのまま掲載しております。「三代目 松林伯知」への足跡の一つをお読みください。(公開:2015年12月3日/更新:2024年2月29日)

プロフィール

三代目 松林 伯知(しょうりん はくち)

茨城県水戸市出身。大学卒業後、某出版社の演芸誌の編集者に。2009年6月、講談師・神田紅に入門。前座名「神田真紅(かんだしんく)」として活動開始。2013年11月、二ツ目に昇進。日本講談協会、落語芸術協会に所属。主に連続「南総里見八犬伝」をはじめとした伝奇活劇講談、昭和、映画、アニメ、ゲーム、SFなどを題材にした新作講談を手がけている。また、趣味の域を超えて、日本酒ナビゲーター、カレーマイスターの資格を持っている。

●毎週土曜日更新 ポッドキャスト「ファミコン名人への道(笑)」

●『ヲタク落語CD』に参加して、毎年夏と冬、コミケのみで販売。

X(旧Twitter) twilog 公式サイト「猫遊軒」

出版業界から伝統芸能の世界へ華麗なる転身!女流講談師・神田真紅がおもしろい!

日本の伝統芸能の中でも寄席以外ではなかなか見る機会の少ない「講談」。見ればとてもおもしろい話芸ですが、講談師の数はとても少ないのが現状です。そんななか、ステキな若手の女流講談師を見つけました。「古典」の歴史講談はもちろんのこと、いろんな創作(新作)講談が楽しい神田真紅さん。聞けば彼女は以前、編集者だったというから驚きです。今回は神田真紅さんの「転職」の経緯から現在の興味深い活動までうかがってみました。

【講談とは】主に歴史に因んだ物語をリズミカルに読み上げる日本伝統の話芸。高座におかれた釈台(しゃくだい=小さな机)の前に座り、張り扇で叩いて調子を取る妙技は講談ならでは(上方講談の場合、張り扇と拍子木を併用)。

歴史好きが高じて編集者から講談師に

講談師・神田真紅さんの前職は某出版社の演芸誌編集者。ずいぶん思い切った転職です。全く畑違いの仕事に転職されたと思い、とても驚きました。そこで長年編集の仕事に携わってきた身として素朴に「どうして編集者を辞めて講談師になったのか?」という疑問をぶつけてみました。

「編集をやっていて、寄席を取材していくうちに興味が出てきたんですよね。元から演芸も大好きでしたし。講談は歴史の話や好きな時代劇を一人でできるし、調べたり取材して台本も自分で書くことができるなぁって。実は元々、大学は史学科を選んだほど歴史好きで、学芸員 兼 歴史小説家になろうと思って勉強してたんですよ」(神田真紅)

歴史好きが高じて、編集者から講談師へ。でも、ただの転職ではありません。講談師になろうとしたら、師匠に弟子入りするのが通例です。二ツ目に上がるまでの前座の修行期間は4〜5年間。上下関係やルールが厳しいというイメージがあります。

「私の場合、前座の期間は4年半でした。講談会と寄席の楽屋で裏方の仕事をしたり、師匠の着付けを手伝ったり…前座の仕事をつとめることと、師匠の家に行った日は掃除したり、お稽古したり。なかなか後輩が入って来ず、講談の前座が私1人しか居なくなってしまった時期は、特に大変でした」(神田真紅)

「史学科の学費が無駄にならない!」

余計な心配ですが経済的にはどうなのか思い切って聞いてみました。

「なんとか…乗り切りましたね(笑)。実は、入門したらどれぐらいの収入になるかは、編集者の時に取材を通じて知っていたので、予め貯金をして備えて、後は結構切り詰めた倹約生活してたので貯金にはほとんど手を付けずに4年間いけました。家賃さえ押さえれば世の中何とでもなるんだ(笑)と思いましたね。今は前座時代の倹約経験を活かして、寄席周辺でいかに安くお腹いっぱい食べられるか?を条件に食べ歩きをして、Twitterで発信してたりします」(神田真紅)

史学科を卒業されて編集者になる時も講談師になる時も、お母上は「史学科の学費が無駄にならない!」とおっしゃったそうです。

うかがっていると編集者と講談師は仕事の方向がそんなに大きく違わない気がしてきます。

「資料をどこに行って集めるか、どういうふうに調べるか、大学の史学科で先生からたたき込まれました。学芸員課程では研修時にギャラリートークもしてたんです。編集者も、取材に行ったり、原稿書いたり。考えてみたら現在やってることと変わっていない。寄席でギャラリートークやればいいわけですよね(笑)。しかも自分の好きな専門分野の話を(笑)」(神田真紅)

資料収集は大きな能力の一つ。知識と経験を十二分に活かしています。情報を集めて、構成して、みんなに分かりやすく発表する。講談師も編集者もクリエイターであり、表現者です。

神田真紅さんはTwitterで「#寄席チカ食べ歩き」というハッシュタグで、「寄席の近くにある飲食店のオススメ料理」をマメに紹介しています。「基本はワンコイン(500円)で満足できるおいしい料理」がコンセプト。料理写真もコメントもおいしそうでそそられます。

オタクをこじらせると最強になる!

神田真紅さんの高座を聴きに行くと常連さんを何人もお見かけします。皆さん、嬉しそうにうなずきながら聴いているのが印象的です。

「高座とはまったく別の日や場所で、『あの講談は面白かったですよ。ああいう話が講談で聴けるとは思っていませんでした』とか『あの話、いろんな寄席でもっとやらないんですか』って後から感想いただきたり、喜んでもらうのが何より嬉しいですね。元ネタや話の仕掛けに気づいてもらうと、嬉しくて心の中でしめしめって思います(笑)」(神田真紅)

そう言って明るく楽しそうに笑う彼女はとことんマニアックです。骨の髄までオタクです。彼女を見ていると「好きなことって強みになる」とつくづく思います。もちろん、苦労を苦労と思わない明るい楽天家の彼女のキャラがあってこそ。物怖じせずオタクさ全開で好きなことを楽しくやってたら、福の方から「楽しそうだなあ。どれどれ」って近寄ってきそうですよね。本当に多くのことを学ばせてもらったインタビューでした。神田真紅さん、ありがとうございました。

●独演会『神田真紅の講談忍法帖』は[らくごカフェ]にて開催されています!

「2カ月ごとに連続講談で『南総里見八犬伝』をやっています。八犬士を一人ずつ(二人の時もありますが)主人公にして。今回八人目で出揃ったので、いったんは自分の独演会での『八犬伝』はひと区切りになるんです。そして自分の好きなキャラを最後にしたんですね(笑)。滝沢馬琴が書いたこの物語が、のちの世のアニメやゲームにいかに影響を与えてきたかというところも聴きに来て、楽しんでいただければ嬉しいです。オタクの源流を聴きに来てください(笑)」(神田真紅)

(2015年11月18日/神保町・らくごカフェにて)

■らくごカフェ [MAP]

落語・講談・カフェ

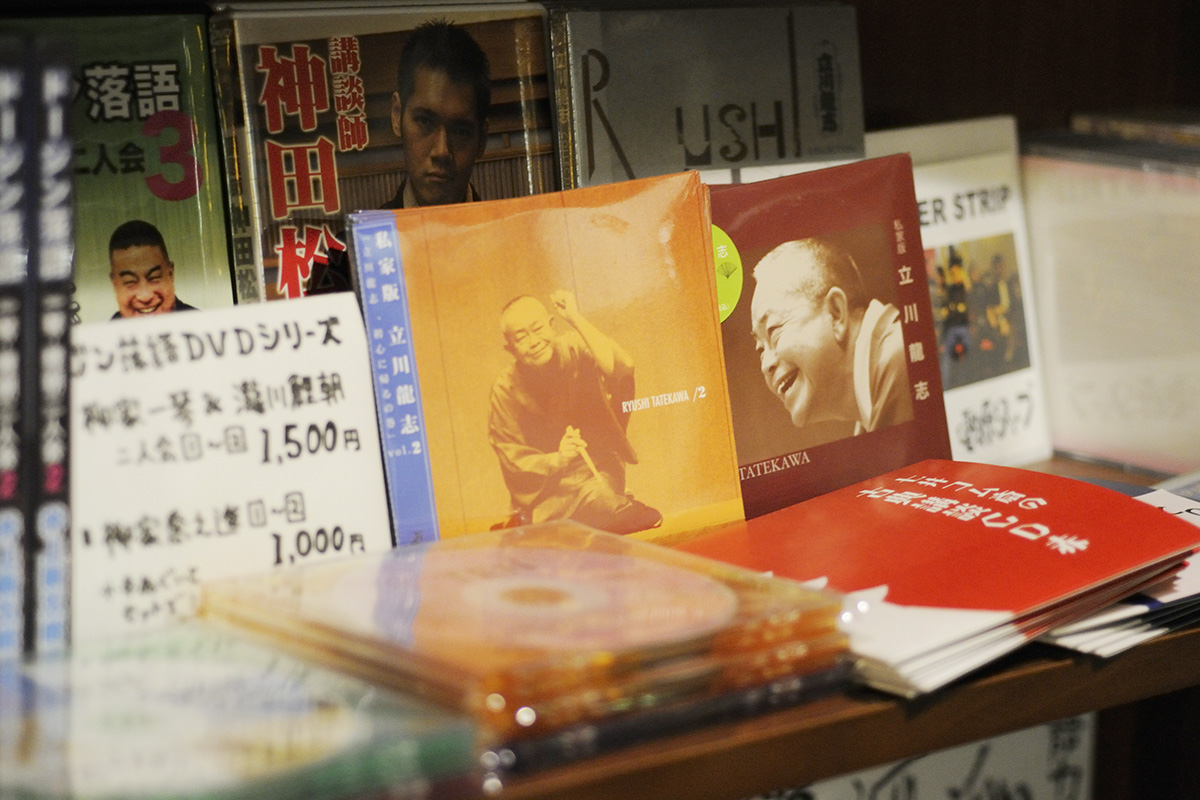

神田古書センター5階に、落語の高座を常設している「らくごカフェ」があります。わずか50席ほどのライブスペースです。様々な落語会が開かれるのはもちろん、店内では古書、新刊本、CD、DVD、噺家さんの手ぬぐいや扇子なども販売中。大小さまざまな落語会のチラシも置いてある「落語の総合案内所」であり、全国各地から落語ファンが集う憩いの場所なのです。

※現在、演芸会のみの開店で、喫茶店営業はお休み中です。

★落語会:平日の昼・夜/土日祝日も昼・夜で随時開催!

●毎週火曜日19時より定例会「らくごカフェに火曜会」開催中!

●第2・第3火曜日13時15分より「講談カフェ昼席」開催中!

※スケジュール詳細は[らくごカフェ]サイトで要チェック!

定休日:不定休

住所:東京都千代田区神田神保町2-3 神田古書センター5階

TEL:03-6268-9818(平日12時〜18時)

アクセス:都営三田線・都営新宿線/東京メトロ半蔵門線神保町駅(A6出口)より徒歩約1分

※岩波ブックセンターの並び、有名カレー店『ボンディ』が入っているビルの5階です。

※正面エレベータからはご入店できません。靖国通りから1本奥へ入った裏のエレベータをご利用ください。お店にはお並びいただくスペースがありません。開場時刻にご来場ください。

▲画像は左右にスライドできます(PCの場合、写真左右にある矢印をクリック)

■日本講談協会・講談協会 共催(第二十七回 泉岳寺講談会)

寿 神田真紅改め三代目松林伯知「真打昇進披露興行」

日時:2024年3月14日(木)開場12:30/開演13:00

料金:2,500円

会場:泉岳寺 講堂(東京都港区高輪2-11-1)

アクセス:都営浅草線 泉岳寺駅(A2出口)より徒歩約3分、JR高輪ゲートウェイ駅より約徒歩7分

※詳細は公式サイト[講談協会]または[X(旧Twitter)]をご覧ください。

■日本講談協会定席「三代目伯知真打昇進襲名披露興行」

会期:2024年3月22日(金)、23日(土)

時間:開場12時半/開演13時

料金:2500円

会場:上野広小路亭(東京都台東区上野1-20-10 上野永谷ビル2階)

※前日までの電話予約のみ/料金は当日受付にてお支払いください。

TEL:03-3833-1789(受付11時〜19時/不定休)

日本講談協会[X(旧Twitter)]

■壽■令和6年落語芸術協会「真打昇進披露興行」

《新真打》三代目松林伯知(神田真紅改メ)、雲龍亭雨花(春雨や風子改メ)、山遊亭金太郎(山遊亭くま八改メ)

会期:2024年5月1日〜7月20日(以降の日程や会場については下記サイトにて要チェック!)

●主任日程

五月上席 夜席:新宿末廣亭 5月1日〜5月10日

五月中席 昼席:浅草演芸ホール 5月11日〜5月20日

六月中席 夜席:池袋演芸場 6月11日〜6月20日

七月上席:お江戸上野広小路亭 7月6日〜7月10日

七月中席:国立演芸場 7月16日〜7月20日

※出演日程の詳細、チケット購入は[落語芸術協会 真打昇進披露興行]情報サイトをご覧ください。

●文・編集= 魚住陽向(フリー編集者、小説家)

●撮影=田村裕未(アーク・コミュニケーションズ)

●編集=大山勇一