日本独特の伝統や文化の中でも、外国人観光客を強烈に惹きつけるコンテンツの一つマンホール蓋。日本でも以前からマンホール蓋に魅力を感じるマニアが存在しています。最近ではマンホール蓋に関するイベントもあり、人気も急上昇。では、そもそもマンホール蓋を楽しむ日本のムーブメントはいつ頃から始まっているのでしょうか。今回は、インターネット時代におけるマンホール蓋マニアである森本庄治さんにお話をうかがいました。(公開:2015年10月9日/更新:2022年2月16日)

森本 庄治(もりもと しょうじ)

奈良井宿のマンホール蓋を今はなきPhoto共有サービスにアップしたところ反響があったのに驚き、マンホール蓋に興味を持つ。「マンホーラー」「ナイスマンホ!」という言葉の生みの親。ブログではマンホール蓋の「#Manhotalk」、土産物「おもに!!出張みやげ日記」。ソーシャルソフトのサービス「マンホールマップ」などを実施中。

Twitter

外国人観光客のお目当ては日本のマンホール蓋

[マンホール蓋]——日本人にとっては何気ない日常風景ですが、その芸術性の高さとバリエーションの豊富さは世界一といっても過言ではないでしょう。最近では、わざわざマンホール蓋の写真を撮るために日本にやってくる外国人も少なくありません。

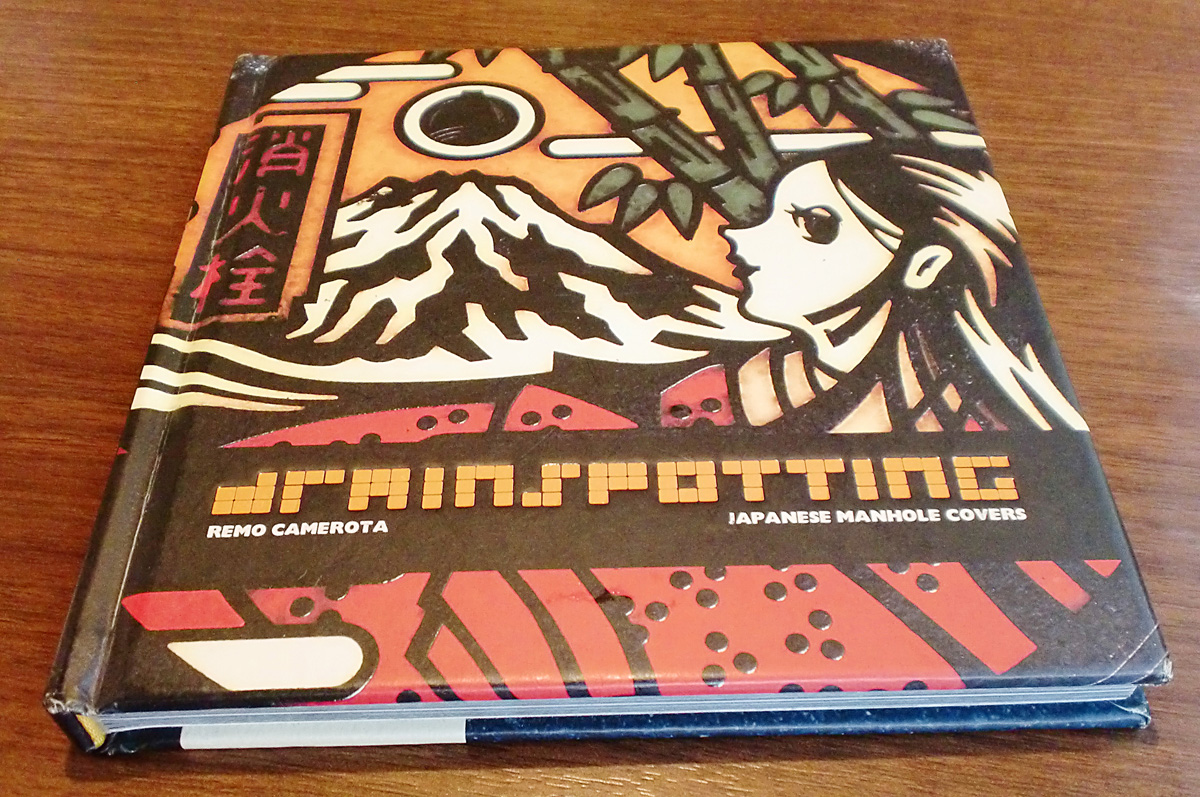

「最近、外国人から日本のマンホールが注目されるようになったのは、オーストラリア人の写真家レモ・カメロタの写真集『DRAINSPOTTING:JAPANESE MANHOLE COVERS』がきっかけかもしれませんね。この写真集は”New York Book Festival 2010”でベスト・フォトグラフィー・アートブック賞を受賞して話題になったようです」(森本さん)

写真だけではなく、マンホール蓋の拓本をとるために来日する外国人アーティストもいます。もうすでに日本のマンホール蓋は外国人観光客誘致のためのコンテンツの一つになっているということですね。

[マンホール蓋]観察文化はここから始まった

もちろん、日本国内でもマンホール蓋を探し歩いたり、撮影したり、拓本をとる人たちも数多く存在します。ここ数年、マニアが増え、イベントで交流を図っているようです。テレビやネット上で紹介される機会も増えました。では、そもそも日本での[マンホール蓋]を愛でる文化はいつ頃から始まったのでしょうか。

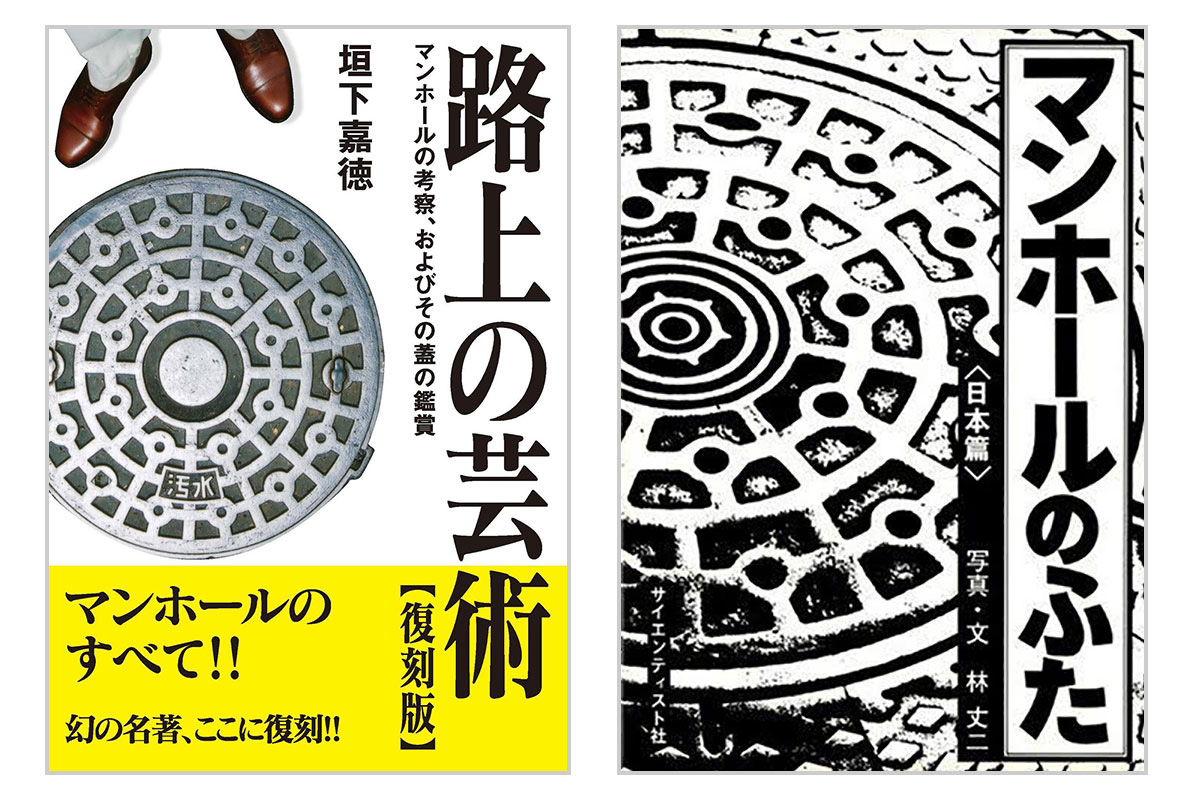

「デザイナーで路上観察学会員の林丈二さんが1984年に『マンホールのふた 日本篇』という本を出されたんです。[マンホール蓋]を観察する文化はそれから始まったといえるので実は結構長いんですよね」(森本さん)

2005年に刊行され絶版となっていた『路上の芸術』(垣下嘉徳)も、2015年2月に「復刻版」が再刊。ともに路上観察趣味者にとってはバイブルであり基礎テキストになっています。

インターネットSNSで「フタ」の魅力を広める

それまで[マンホール蓋]観察者は旅行先や出張先で見つけたご当地マンホール蓋を写真におさめているだけという人がほとんどだったようです。

「僕が初めてマンホール蓋の写真をあるPhoto共有サービスにアップしたのが2007年です。反響が大きかったので、みんなマンホール蓋に興味あるんだなと気づきました。そこから始めて、まだ8年の新参者です(笑)」(森本さん)

「新参者」と謙遜していますが、森本さんのすごいところは、そこからの展開。

「始めた当初、何が一番困ったかというと、インターネット上でマンホール蓋の写真が載っていても位置の詳細が分からなかったことです。町名までしか出ていなかった。行ってみて探し回ってもなかなか目当てのカラー蓋が見つからなかったんです。今はもう経験値が上がったんで、地図見たらだいたいどこにあるか分かるんですけど(笑)」(森本さん)

そこで森本さんは友人のSEさんに「位置情報が分かるやつ作ってよ」と頼み、サイト「マンホールマップ」ができたのです。

「自分の個人的欲望から作ってもらいました(笑)。それにTwitterで#manhotalkというハッシュタグも作ったり、マンホールという言葉で検索して、いろんな人と交流したり、ソーシャルでマンホール蓋の魅力を広めていきました。そうしたら、Twitter上でマンホール好きのコミュニティが形成され始めたんですね」(森本さん)

「みちくさ学会」という路上観察趣味ページがあり、その中の「マンホール蓋」講師も務める森本さん。ここではマンホール蓋の写真掲載だけではなく、「基礎知識」や「歴史」「撮影ノウハウ」なども詳しく書かれています。

「Twitterで、マンホールの事をつぶやいていると『みちくさ学会』から声がかかって、それと並行してTwitter 上でコミュニティが形成されつつ、特に濃いメンバーの中からは『マンホールナイト』というイベント・チームが生まれ、サイト『マンホールマップ』からは、Twitterで知り合った方がボランティアで連携するiPhoneアプリ『マンホールMAP』(無料)や、マンホールのつぶやきを自動収集してくれるボット#manhotalk_botを作ってくれて、ソーシャルなチカラってすごいなと思いましたね」(森本さん)

まさに彼は、ネットの普及とともに趣味の世界を展開してきた「インターネット時代でのマンホール蓋愛好家」といえます。

「マンホーラー」たちの「ナイスマンホ!」なイベント

「マンホールナイト」というイベントが始まったのが2011年11月2日(いいフタの日)。

「元々はマンホール好きの学会的なイベントとして始まりました。かなり本格的な調査や研究なんですよ。今年(2015年)で7回目になります。今後もご興味ある方は募集サイトをチェックしてくださいね」(森本さん)

2014年に始まり、2015年も大盛況だったイベント「マンホールサミット」(主催:下水道広報プラットホーム(GKP))にも「マンホールナイト」のメンバーは関わっています。

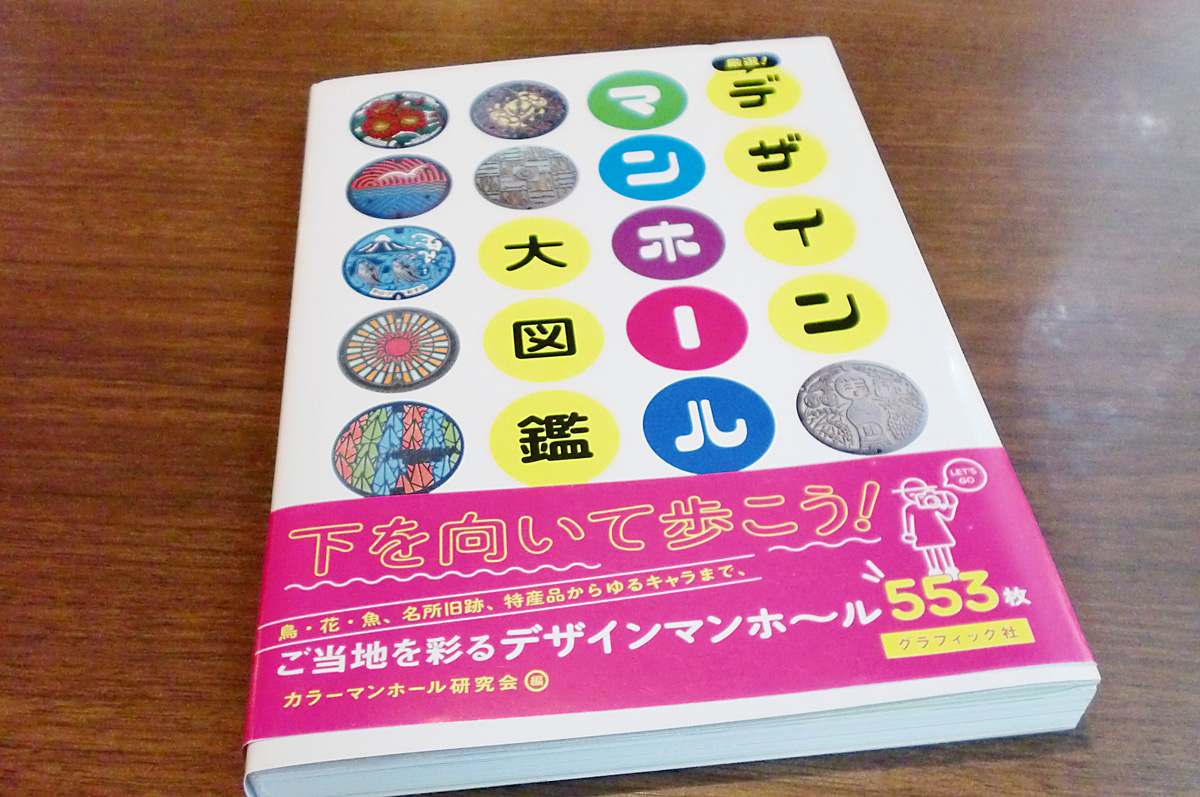

「『マンホールサミット2014』には300人集まりました。僕らは協力というカタチで参加しています。今がマンホール蓋愛好の歴史の中で一番盛り上がっていますね。マンホール蓋グッズや本(下写真参照『厳選!デザインマンホール大図鑑』(グラフィック社))などもたくさん出ています。以前からマンホール蓋愛好者は女子率が高いんですよ。でも、『マンホール女子』という呼び方は当の女子からは大不評です(笑)」(森本さん)

▲画像は左右にスライドできます(PCの場合、写真左右にある矢印をクリック)

他にも「フタ女」や「鉄蓋マニア」などの呼び方もあるようですが、森本さん発案の「マンホーラー」という呼び方もあります。

「気づいたら『マンホーラー』という言葉を日経が使ってくれていて、ありがたいことです(笑)。ついでに、気に入ったマンホール蓋を見つけた時には、ナイスマンホ! これもセットで覚えておいてください。流行るといいなぁ」(森本さん)

マンホール蓋からその地に想いをはせる

今回、森本さんが気に入っているマンホール蓋をいくつか選んでいただきました。森本さんの解説コメントと合わせてご覧ください。

▲画像は左右にスライドできます(PCの場合、写真左右にある矢印をクリック)

①釜石市の蓋:釜石・大槌地域に伝承されている虎舞をモチーフにした蓋。ダイナミックにデザインされた虎がすばらしい。②小平市の蓋:日本中に多数ある富士が描かれている蓋の中でも、緩い雰囲気のデザインが魅力。③福井市の蓋:空襲、大震災と2回の大被害から、力づよく復活した福井市を、2羽のフェニックスで表現。④広島市の蓋:平和の祈りと、治水への誓いを6本の千羽鶴の束で表現。⑤釧路市の蓋:夕焼けの中、親子の丹頂鶴が飛翔している姿を描いた蓋。⑥松茂町の蓋:市の花 松葉菊の中心にまっぴー。ゆるキャラ蓋には珍しい控えめな感じだが、和む。⑦大船渡市の蓋: 森本さんは東日本大震災被災地のマンホール蓋についてもたくさん思うところがあります。(魚住:私も宮城県女川町のマンホール蓋を見るとこみ上げてきます)

●ブログ「#manhotalk」→ https://manhotalk.blog.so-net.ne.jp

●サイト「マンホールマップ」→ https://manholemap.juge.me

●イベント「マンホールナイト」のお知らせ→ https://manholenight.info

日本のマンホール蓋は知れば知るほど奥が深く、世界中の人が「素敵」と感じてくれることがとても嬉しいです。確実に外国人観光客誘致のためのコンテンツになるでしょう。興味がある方は「マンホールナイト」に参加してみてください。

▲画像は左右にスライドできます(PCの場合、写真左右にある矢印をクリック)

この日、森本さんはマンホール蓋関連グッズや書籍、資料など様々な私物をご持参くださいました。森本庄治さん、ご協力いただきまして、本当にありがとうございました。(2015年9月13日/新横浜)

●文= 魚住陽向(フリー編集者、小説家)

●編集=大山勇一