[公開:2025年4月10日]

ホワイトペーパーは、もともとは公的機関が発行する報告書のようなものを指していました。しかし、ビジネスの世界でもホワイトペーパーという言葉が使われるようになり、その意味合いは大きく変わってきました。

今回は、編集者の視点から、ホワイトペーパー制作の本質的な考え方やアプローチ、制作のポイントについてご紹介します。

ホワイトペーパーの定義と目的の変化

かつてホワイトペーパーというと、官公庁や企業が、データをまとめた報告書的な資料を指すのが一般的でした。

しかし、ここ数年はビジネスの世界でホワイトペーパーという言葉が使われることが増えています。ビジネスの世界でのホワイトペーパーは、セールスに活用する「ダウンロード資料全般」を指し、主に以下の2つの目的で作られます。

リード獲得:新規見込み客の情報を獲得するため

顧客ナーチャリング:既存顧客や見込み客との関係性を育てていくため

現在のホワイトペーパーは「ダウンロード資料」「ダウンロード読み物」として機能し、マーケティング活動の一役を担っています。

ホワイトペーパーの本質と一般的な資料との違い

まずお伝えしたいのが、ホワイトペーパーは「サービス紹介をする資料」ではないということ。

ホワイトペーパーがサービス資料になっているものも多く、これは本来期待されるホワイトペーパーの役割からは外れています。仮に「サービス紹介をする資料」をダウンロードしてもらえた場合は、すぐにアプローチをすべき、顕在化している顧客とも判断できます。

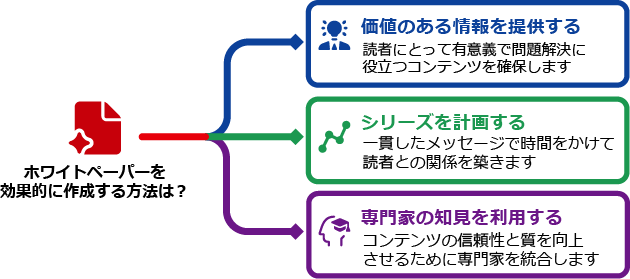

本当の意味でのホワイトペーパーとは、「読者に価値ある情報を提供し、課題解決を支援するツール」です。

ユーザーは名前やアドレスなどの情報を提供し、わざわざダウンロードをする手間をかけるので、その見返りを十分提供して、ユーザーとの関係性を構築します。

タイトルの重要性

何より重要なのがタイトルです。このホワイトペーパーをダウンロードすればどんな課題を解決できるのか、またはその糸口をつかめるのかを読者に正確に伝える必要があります。

ホワイトペーパーはツールである、というのはそういった意味です。役立つツールである、ということを読者に訴求しましょう。

シリーズ展開の戦略的重要性

ナーチャリングを目的とした場合、ホワイトペーパーは単発で終わらせるのではなく、シリーズとして計画的に展開することで戦略的な価値も生まれます。ユーザーとの距離を徐々に縮め、関係性を深めていくための長期的視点が必要です。

このとき、一連のシリーズを通して読者の態度変容を促すような構成を考えることが重要です。各ホワイトペーパーは連続して読まなくても役立つようなそれぞれの独立性を保ちながら、全体としての一貫したメッセージを持たせることが編集者ならではの視点です。

専門性を持つ執筆者の活用

より説得力のあるホワイトペーパーを作るには、業界や分野に精通した専門家の知見を取り入れることで読者の信頼を得られます。

法律や医療、教育、経済など、幅広い分野の専門家による執筆や監修を通じて、コンテンツの質と信頼性が向上します。ここでいう専門家は必ずしも外部の有識者ではなく、社内リソースでも問題ありません。

編集者だからこそのアプローチ

では実際に、編集の専門家が作るホワイトペーパーには、どのような特徴があるのでしょうか?編集者の視点で考えるホワイトペーパーには以下のような特徴があります。

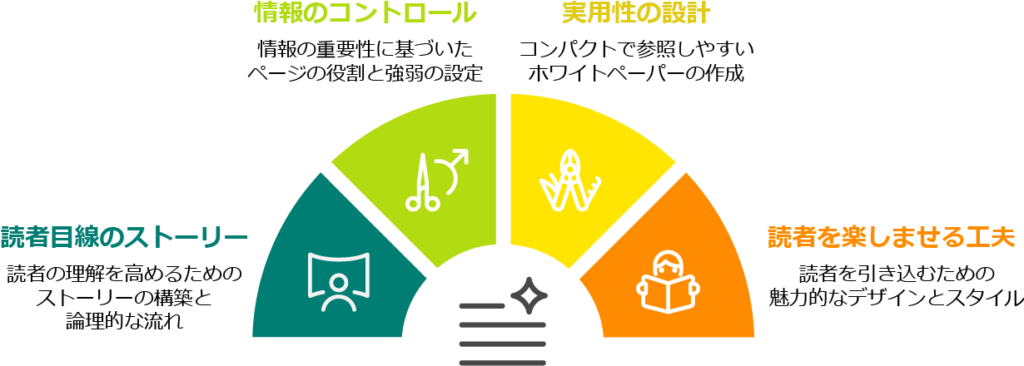

(1)読者目線でのストーリー構築

編集者は読者の心理や知識レベルを常に意識しながら、ストーリー性のある展開を構築します。情報の提示順序や論理展開を丁寧に設計することで、複雑な内容でも読者が自然に理解できるような流れを作ります。

(2)情報のコントロール技術

書籍や雑誌など、さまざまな媒体の編集で培った経験を活かし、ページごとに役割を設定します。すべてのページを「全力」で読ませようとするのではなく、重要度に応じて強弱をつけ、読み手の負担を軽減します。記事や書籍づくりで培った「何を残し、何を削るか」の判断力とメリハリのつけかたが、質の高いホワイトペーパー制作に活かされています。

(3)実用性を意識した設計

一部のホワイトペーパーは出力して使われることも想定します。たとえば、チェックリストがついている資料、上申に使えるような資料がそれにあたります。そこで、10ページ以下でまとめきることを意識し、持ち運びやすく、参照しやすい資料に仕上げます。目次や見出しの工夫、索引的な要素の追加など、読者がすぐに必要な情報にアクセスできる工夫を施すのも編集者ならではのアプローチです。

(4)読者を楽しませる工夫

単に情報を羅列するのではなく、物語のように読者を引き込む工夫を凝らします。図版やイラストの挿入などのデザイン面、読みやすい文章スタイルなど、読者を飽きさせない仕掛けを考えます。これはさまざな媒体の制作で培った、「読者に最後まで読んでもらう」ための編集ノウハウが活かされます。

ホワイトペーパー制作の具体例

以下では、実際のビジネスシーンで活用できるホワイトペーパーの具体的な事例とそのアプローチを掘り下げて解説します。

(1)自己診断ツールの提供

たとえば、コンサルティング会社がホワイトペーパーを作る場合、単に自社サービスを紹介するのではなく、「このチェックリストを使えば、あなたの会社のコンサルティング必要度(もしくは危険度)がわかります」といったツールを提供する方が読者の心に響きます。

このようなアプローチには以下のメリットがあります。

- ユーザーが自分自身で判断材料を得られる

- 簡単なチェック項目によって、自社の現状を客観的に把握できる

- 複雑な分析を簡易的なフレームワークに落とし込むことで専門性を示せる

自社で判断できる材料を提供し、業界の知見を持つ企業としての信頼性を示すことで、結果的に自社サービスへの関心が高まります。

(2)業界知見を活かした分析資料

コンサルティング会社が「業界のことを理解している」という専門性を示すことも読者の共感を得るアプローチです。業界に精通した専門家による分析結果や知見は、ユーザーにとって大きな価値になります。

<分析資料の例>

- 業界動向の客観的分析

- 複数企業のケーススタディ比較

- 成功事例と失敗事例から導き出されたポイント整理

こうした情報は、単なるサービス紹介ではなく、業界に関する理解と洞察を提供することで、結果的に自社の専門性への信頼につながります。

(3)評価シートなどの活用

「自社バランスをどう評価すればよいか」という課題に対して、評価シートを提供するアプローチも読者の課題解決に直結します。これは、例えば以下のようなシートを制作します。

- 特定の課題に関する評価基準を明確に示したシート

- 数値化や可視化によって現状を把握できるフレームワーク

- 改善のためのステップが明確になる構造 など

このような評価シートは、ユーザーが自社の状況を客観的に把握し、次のアクションを考えるきっかけになります。

(4)シリーズ展開による段階的アプローチ

理論的な重要性を理解したら、次は具体的なシリーズ展開の方法を考えましょう。単発のホワイトペーパーではなく、計画的なシリーズとして展開する際には、顧客の体験に沿った設計を行います。

具体的なシリーズ構成例

- 業界課題の概要と自己診断(入門編)

- 課題解決のための基本アプローチ(基礎編)

- 先進企業の事例分析(応用編)

- 具体的な実施手順と注意点(実践編)

- 成果測定と継続的改善の方法(発展編)

このようなアプローチにより、読者は自分のペースで知識を深めることができます。各ホワイトペーパーの配信タイミングも考慮し、たとえば月1回のペースで配信するなど、継続的な接点を作る戦略も重要です。

また、各回のダウンロード状況を分析することで、どのテーマに関心が高いかを把握し、次の企画に活かすこともできます。こうしたデータ活用もシリーズ展開の大きなメリットです。

これらの具体例に共通するのは、「ユーザーにとっての役立ち度」を最優先に考え、自社サービスと関連しながらも、まずはユーザーの課題解決に貢献するというスタンスです。こうした価値提供型のホワイトペーパーは、結果として企業への信頼構築と長期的な関係性の発展につながります。

まとめ ~本当に役立つホワイトペーパーとは~

現代のホワイトペーパーは、自社サービスの宣伝ツールではなく、ユーザーに価値を提供するツールです。その鍵となるのは、まとめとして以下の要素になります。

(1)ユーザーにとっての役立ち度を最優先する

読者が実際に「使える」情報や知見を提供することが最も重要です。自社サービスの宣伝ではなく、ユーザーが抱える課題に対する具体的な解決策を示すことで、ホワイトペーパーの価値が高まります。

(2)情報量を適切にコントロールする

すべての情報を詰め込みすぎず、読み手が消化できる量と質を見極めることが大切です。ポイントを絞り、伝えるべき核心的なメッセージに集中することで、読者は混乱することなく必要な情報を得られます。

(3)実用的なツールとして機能させる

チェックリスト、評価シートなど、ダウンロード後すぐに活用できる要素を盛り込むことで、単なる読み物以上の価値を提供し、読者が資料を手に取ったその日から課題解決に向けて動き出せるような実践的なツールを目指します。

(4)読みやすさと楽しさを提供する

専門的な内容でも読者が負担を感じないよう、適切な図表の活用や明快な文章構成を心がけ、編集のプロフェッショナルの視点で、読者を飽きさせない工夫を凝らすことが重要です。

(5)戦略的なシリーズ展開を計画する

単発ではなく、読者の理解や課題解決のプロセスに合わせた段階的なコンテンツ提供を計画します。各回のテーマを連動させながらも、それぞれが独立して価値を持つよう設計することで、長期的な関係構築につなげます。

こうした要素を組み合わせることで、ただの資料ではなく、読者の課題解決に寄り添い、信頼関係を構築するホワイトペーパーを作ることが可能になります。ユーザーが「ダウンロードして良かった」と実感できる本当の意味での価値提供が、高品質なホワイトペーパーを制作する際の重要なポイントになります。

| まずはお気軽にご相談ください 「リード獲得のためのホワイトペーパーを作りたいけれど、どう進めればよいか分からない」「既存のホワイトペーパーの反応が今ひとつで改善したい」「自社の強みを効果的に伝えるコンテンツ制作のコツを知りたい」など、ホワイトペーパー制作に関するお悩みやご質問がございましたら、ぜひアーク・コミュニケーションズにご相談ください。お客様のマーケティング戦略に合わせた最適な制作プランをご提案いたします。 |

相談してみる

お電話でご連絡いただく場合こちらへおかけください。

TEL:03-5261-2611 (代表)

受付時間:10時~19時(土日祝を除く)