[公開:2025年3月25日]

インタビュー記事は、読者に専門家や著名人の生の声を届ける強力なコンテンツです。しかし、単に質問と回答を並べただけでは、魅力的な記事にはなりません。

この記事では、プロの編集者が長年の経験から培ったインタビュー記事制作の秘訣を、準備から執筆まで詳細に解説します。

インタビュー記事の適材適所を見極める

著名人や専門家の言葉に価値がある場合

インタビュー記事を作成する前に最も重要なのは、「なぜインタビュー形式で伝えるべきか」理由を明確にすることです。多くの人がこの点を十分に考慮しないまま、インタビュー形式を選んでしまいます。

インタビュー形式が特に効果的なのは以下の2つのケースです。

超有名人の価値を活かす場合

例えば、大谷翔平選手のような「超」がつく有名人であれば、その専門分野(野球)だけでなく、例えば本来関係ない「食」といった話題でも、読者の関心を集めることができます。有名人の言葉にはそれだけの価値があり、テーマ選びに幅を持たせることが可能です。

「この人が語る」という事実自体が価値を持つため、通常なら記事にならないような内容でも成立します。ただし、この特権は真に社会的知名度の高い人物にのみ適用されます。

専門性と人格が結びついている場合

これが最も一般的で効果的なインタビュー記事のパターンです。法律の専門家が法改正について語る、成功した経営者が事業戦略を説明する、医師が最新の治療法について解説するなど、その分野に深い知見を持つ人の言葉には特別な説得力があります。

読者は専門知識だけでなく、その人の経験や思考プロセスにも関心を持ちます。客観的な情報だけでは得られない、専門家ならではの視点や考え方を伝えることがインタビュー記事の大きな価値となります。

また、新生活のことを知りたければ新卒の社会人に話を聞く、大学生活のことを知りたければ大学生に話を聞く、といったインタビューもここには含まれます

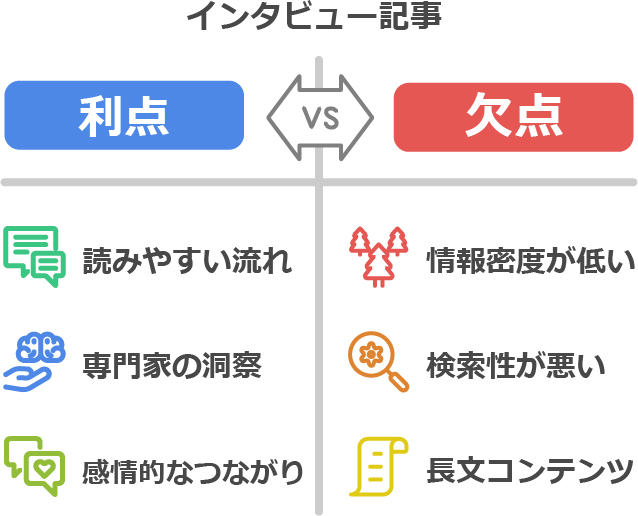

インタビュー記事のメリットとデメリットを理解する

インタビュー記事には以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット:読みやすさと共感性

ストーリー性のある自然な読み進め

インタビュー記事は文字量が多くなりがちですが、会話形式の自然な流れがあるため、読者は負担を感じずに読み進めることができます。質問と回答のリズムがよければ、長文記事でも読者の興味や関心を維持できます。相手の感情表現や説明のニュアンスを文章に反映させることで、単なる事実の羅列よりも人間味のあるコンテンツになるともいえます。

専門家の言葉がもたらす納得感と共感

専門家や著名人の直接の言葉には、解説記事や一般的な情報記事にはない説得力があります。「この分野のプロがそう言うなら」という納得感が生まれ、読者の共感を呼びやすくなります。また、インタビュイーの個性や価値観が伝わることで、読者との感情的なつながりも生まれやすくなります。

デメリット:情報効率と検索性の低さ

文字量に対する情報密度の低さ

インタビュー記事の大きな弱点は、文字数の割に伝えられる情報量が少ない点です。会話の自然な流れを重視するため、簡潔に伝えられる内容でも言葉数が増えがちです。また、話し言葉をそのまま文字に起こすと冗長になりやすく、編集の技術が求められます。

発注のときにも注意が必要で「〇文字でいくら」という値付けだと、どうしても割高になります。

情報の検索性の低さ

現在のウェブコンテンツでは、見出しによって情報が整理され、読者が必要な部分だけを素早く見つけられる構成が主流です。しかし、インタビュー記事は基本的に最初から最後まで読む必要があり、特定の情報を探す検索性は低くなります。「この記事のどこに自分が知りたい情報があるのか」が分かりにくくなる場合があるため、時間効率を重視する読者には不向きな面があります。

インタビュー取材の入念な準備

成功するインタビューの鍵は、本番前の準備にあります。以下のポイントに特に注意を払いましょう。

質問の厳選と目的の明確化

質問数は少なく、深く

一般的なインタビュー時間は1時間から1時間半程度です。この限られた時間内で質の高い対話を実現するには、質問の厳選が不可欠です。プロの編集者は、1時間の取材に対して質問状に記載する項目は3〜4つ程度に絞ります。

これは一見少なく感じるかもしれませんが、実際のインタビューでは相手の回答に応じて質問を掘り下げていくため、実質的には多くの質問を投げかけることになります。重要なのは、相手の発言から新たな質問を導き出す柔軟性と、核心に迫るための質問の質です。

シナリオよりもゴールの共有

インタビュー取材においてよくある失敗は、事前に詳細なシナリオを作り、それに相手を当てはめようとすることです。しかし、インタビューはその通りに進むことはありませんし、シナリオ通りであれば取材の意味も薄れてしまいます。

「このインタビューを通じて読者にどんなメッセージを届けたいか」というゴールを相手と共有することのほうがはるかに有用です。インタビューの冒頭で「先生のこんな話を通して、読者にこう思ってもらえるような記事にしたいんです」と目的を伝え、合意を得ることで、相手も同じ方向を向いて話をしてくれるようになります。こちらが聞きたいことがあるように、相手にも伝えたいことがあります。それを尊重しながら、ゴールに近づけていくことが大切です。

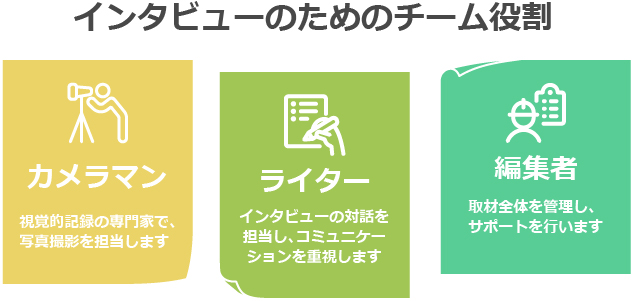

効果的なチーム編成と役割分担

インタビュー取材が成功するためのには、適切なチーム編成と明確な役割分担が欠かせません。理想的なチーム構成は基本的に、次の3名です。

編集者 – 全体の司令塔

編集者は取材全体を管理する重要な役割を担います。時間管理、必要な質問項目の確認、聞き漏らしのチェックなど、ライターが対話に集中できるようサポートします。また、撮影の指示や、インタビュー後の構成案の検討なども編集者の仕事です。

ライター – 対話の主役

ライターはインタビュアーとして会話を担当し、相手との良好なコミュニケーションに専念することが最も重要です。質問リストを消化することではなく、相手の話に耳を傾け、自然な対話を展開することに注力します。話が脱線しても焦らず、相手の言いたいことを尊重することで、予想外の貴重な発言を引き出せることも少なくありません。

カメラマン – 視覚的記録の専門家

良質なインタビュー記事には、魅力的な写真が不可欠です。カメラマンはインタビューカットだけでなく、ポートレートなど多様な写真素材の撮影に専念します。撮影という技術的な側面に集中することで、質の高い写真素材を揃えることができます。

この体制により、それぞれが自分の専門分野に集中でき、質の高いインタビュー取材が実現します。チームメンバー全員が目的を共有し、連携して動くことで、限られた取材時間を最大限に活用できるようになります。

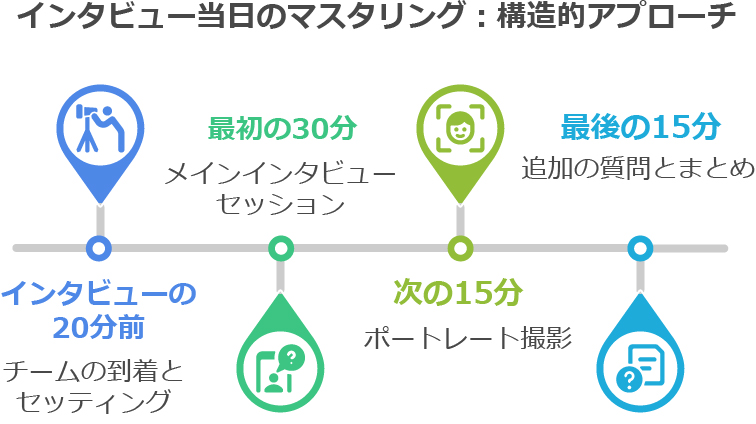

インタビュー当日の時間配分と進行管理

効果的なインタビューを実現するために、当日の時間の使い方にも気を配りましょう。1時間の取材時間を例に、理想的な時間配分と各段階での注意点を解説します。

詳細な時間配分の設計

事前準備(到着20分前)

チームは、約束の約20分前には現地入りします。この時間にカメラマンは機材のセッティングや撮影場所の検討を始めます。照明の確認、背景選び、ベストアングルの検討など、実際の撮影環境で調整が必要な要素は多いのです。この準備時間があることで、本番でのスムーズな撮影が可能になります。

メインインタビュー(最初の30分)

インタビューの最初の30分は、主要な質問と回答に充てます。この時間は相手がまだ新鮮な状態で、集中力も高いため、最も重要な質問から始めるのが理想的です。取材の空気に慣れてくる頃には、より踏み込んだ質問も可能になります。

ポートレート撮影(次の15分)

インタビュー中盤、相手が取材の空気に慣れてきたタイミングでポートレート撮影に移ります。この時間帯は、相手もリラックスしてきており、自然な表情を引き出しやすくなっています。撮影中、編集者とライターは次の質問について相談したり、聞き漏らしをチェックしたりする時間にも活用できます。

追加インタビュー(最後の15分)

最後の15分は、残りの質問や聞き漏らしの確認に充てます。ここまでの会話で新たに生まれた疑問点を掘り下げたり、重要なポイントの再確認をしたりするのに適した時間です。また、相手が話の流れの中で触れなかった重要なトピックがあれば、ここで質問する機会になります。

当日の重要な確認事項

目的とタイムスケジュールの再確認

インタビュー開始時に、記事の目的とタイムスケジュールを改めて確認します。「先生のこんな話を通して、読者にこう思ってもらえるような記事にしたいんです」というゴールの共有と、「30分お話を伺った後、15分ほど写真撮影があり、最後にもう少しお話を伺います」といった流れの説明は、スムーズな取材のために欠かせません。

撮影に関する事前説明

多くのインタビュイー(インタビューされる側)は撮影に不慣れなため、「インタビューが始まったらカメラマンは撮影を始めますが、カメラを気にせずお話しください」といった一言を添えることで、相手の緊張を和らげることができます。このような配慮が、自然な表情や言葉を引き出すことにつながります。

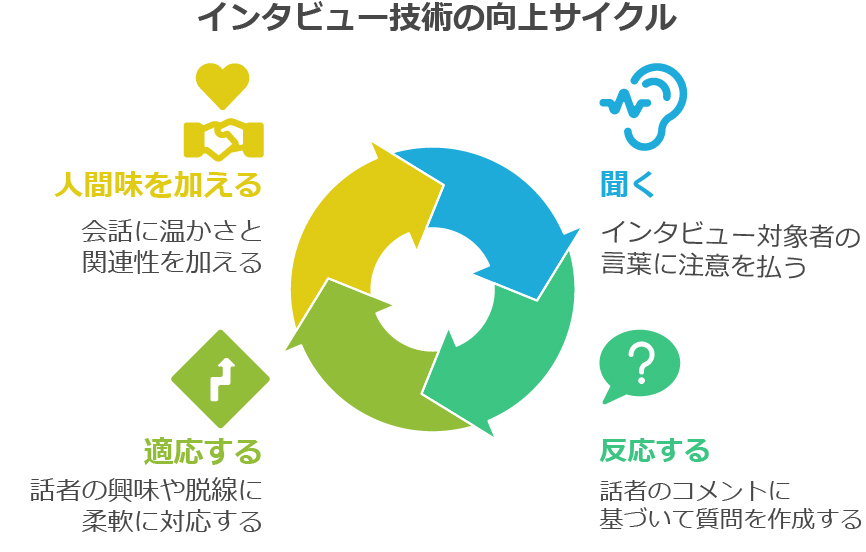

対話の質を高めるインタビュー技術

インタビューの核心は、相手との質の高い対話を実現することにあります。単なる質問と回答の応酬ではなく、真の意味での「会話」を目指すことが重要です。

効果的な質問の重ね方

相手の言葉に反応する

優れたインタビュアーは、事前に用意した質問リストをこなすことよりも、相手の言葉に耳を傾け、そこから次の質問を導き出します。例えば、相手が「昨日食べた餃子がとても美味しかった」と言ったら、「どんなところが特に美味しいと感じましたか?」と掘り下げることで、より具体的で生き生きとした回答を引き出せます。

人間味のあるコミュニケーション

インタビューは機械的な情報収集ではなく、人と人とのコミュニケーションです。相手が話題を少し脱線させたとしても、強引に本筋に戻そうとするのではなく、その流れを尊重する柔軟さが必要です。

オンラインインタビューの特性と対応策

コロナ禍以降、オンラインでのインタビュー取材が急増してきました。対面取材とは異なる特性を理解し、適切に対応することが求められます。

コミュニケーション上の課題と解決策

タイムラグへの対応

オンラインインタビューの最大の難点は、音声のタイムラグです。わずかな遅延であっても、お互いの発言のタイミングが合わず、意図せず相手の発言を遮ってしまうことがあります。自分の発言を控えめにし、相手の発言が完全に終わったことを確認してから話し始めるよう心がけるといいでしょう。

また、言葉だけでなく、うなずきやジェスチャーを大きめにして、相手に自分の反応が伝わるよう工夫することも重要です。「どうぞ」と明確に発言の機会を相手に譲ることで、スムーズなコミュニケーションが可能になります。

資料共有の事前準備

対面取材では自然に行える資料の提示も、オンラインでは画面共有などの操作が必要になります。「ちょっとお待ちください」と言って設定する間に不自然な沈黙が生まれないよう、必要な資料は事前に開いておくなどの準備が大切です。

資料の共有や画面切り替えは編集者が担当し、ライターがインタビューに集中できる環境を整えるのが理想的です。このようなサポートがあることで、オンラインであっても自然な対話の流れを維持できます。

オンラインと対面の印象の違い

感情伝達の制約

対面取材と比べて、オンラインインタビューでは相手に対する印象や感情の動きが薄くなりがちです。画面越しでは微妙な表情変化や雰囲気を捉えにくいため、より意識的にコミュニケーションを取る必要があります。

表情を豊かにする、声のトーンに変化をつける、反応を言葉で明確に伝えるなど、通常より一段強めの表現を心がけることで、この制約を解消できます。また、カメラに向かって話す際は、実際に目の前に相手がいるイメージを持つことも効果的です。

原稿制作を成功させる 構成と編集の本質

インタビュー終了後、最も重要なのは原稿の構成と編集作業です。単なる質疑応答の羅列ではなく、読者を引きつける記事に仕上げるためのポイントを解説します。

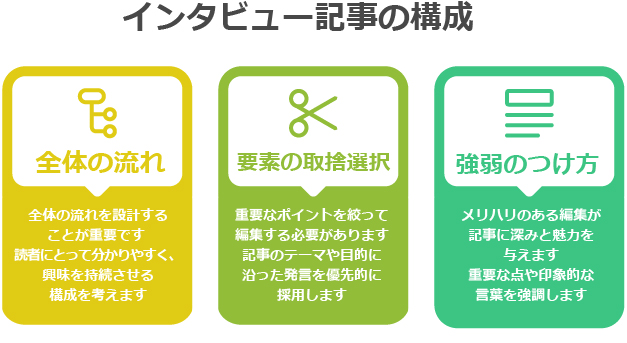

原稿構成の3つの柱

全体の流れ(構成)の設計

インタビュー記事の骨格となるのは、全体の流れです。必ずしも実際のインタビュー順序通りである必要はなく、読者にとって最も分かりやすく、興味を持続させる構成を考えることが重要です。

一般的には、読者の関心を引く話題から始め、徐々に核心に迫り、最後に印象的なメッセージで締めくくる流れが効果的です。また、話題ごとにセクションを分け、適切な見出しをつけることで、読者の理解を助けることができます。

要素の取捨選択

1時間のインタビューから得られた内容すべてを記事にすることは現実的ではありません。

記事の読みやすさと適切な長さを保つためには、重要なポイントを絞って編集する必要があるからです。どの発言を採用し、どれを省くかという選択は、記事の質を左右する重要な判断です。

記事のテーマや目的に沿った発言、具体的なエピソードや例示、印象的な表現などを優先的に採用し、冗長な部分や主題からかけ離れた内容は思い切って削ることも必要です。このバランス感覚は編集者の腕の見せどころと言えるでしょう。

強弱のつけ方(強調と削除)

インタビュー記事に深みと魅力を与えるのは、メリハリのある編集です。相手の発言の中で特に重要な点や印象的な言葉を強調し、読者の記憶に残る記事に仕上げることがポイントです。

ただし、相手が話した内容の文脈を変えてしまうような編集は避けるべきです。言葉の意図を尊重しながらも、読者にとって最も価値のある部分が際立つよう工夫することが、プロの編集者の技術です。

インタビュー記事制作のまとめ

インタビュー記事は、読者に専門家や著名人の生の声を届ける貴重なコンテンツ形式です。その効果を最大化するためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

適材適所を見極める

インタビュー形式が最適なのは、著名人の言葉自体に価値がある場合と、専門性と人格が結びついたテーマを扱う場合です。単なる情報提供が目的なら、別の記事形式を検討すべきでしょう。

メリットを活かし、デメリットを補う

読みやすさと共感性というインタビュー記事の強みを最大限に活かしつつ、情報効率の低さという弱点を補うため、見出しや導入文を工夫するなどの配慮が必要です。

入念な準備と明確な役割分担

成功するインタビューの鍵は、質問の厳選とゴールの共有にあります。また、カメラマン、ライター、編集者の3人体制による明確な役割分担が、スムーズな取材を可能にします。

時間配分と進行管理

限られた取材時間を最大限に活用するため、事前準備、メインインタビュー、撮影、追加質問という流れを意識し、効率的に進行することが大切です。

質の高い対話を実現する

インタビューの本質は、相手との真の対話にあります。事前質問に固執するのではなく、相手の言葉に反応し、質問を重ねていく柔軟性が求められます。

オンラインの特性を理解する

オンラインインタビューでは、タイムラグや感情伝達の制約を理解し、より意識的なコミュニケーションを心がけることが重要です。

構成と編集で記事に命を吹き込む

インタビュー終了後の構成と編集作業が、記事の質を決定づけます。全体の流れ、要素の取捨選択、強弱のつけ方に細心の注意を払い、魅力的な記事に仕上げましょう。

プロの力を借りて質の高いインタビュー記事を実現する

インタビュー記事の制作は、多くの技術と経験を必要とする専門的な作業です。この記事で紹介した手法を取り入れることで、インタビュー記事の質は確実に向上するでしょう。しかし、すべての要素を一度に完璧に実践することは決して容易ではありません。

アーク・コミュニケーションズの専門チームがサポート

アーク・コミュニケーションズでは、インタビュー記事制作を手がけるプロフェッショナルチームが、お客様のニーズに合わせた質の高いインタビュー記事の制作をサポートしています。経験豊富な編集者、ライター、カメラマンによるチーム体制で、インタビューの企画立案から取材、執筆、編集まで一貫して対応いたします。

当社のインタビュー記事制作サービスの特徴

- 専門分野に精通した編集チームによる企画立案

- インタビュイー選定からアポイント取得までのサポート

- 経験豊富なインタビュアーによる質の高い対話の実現

- プロカメラマンによる魅力的なビジュアル制作

- 読者の心に響く構成と編集技術

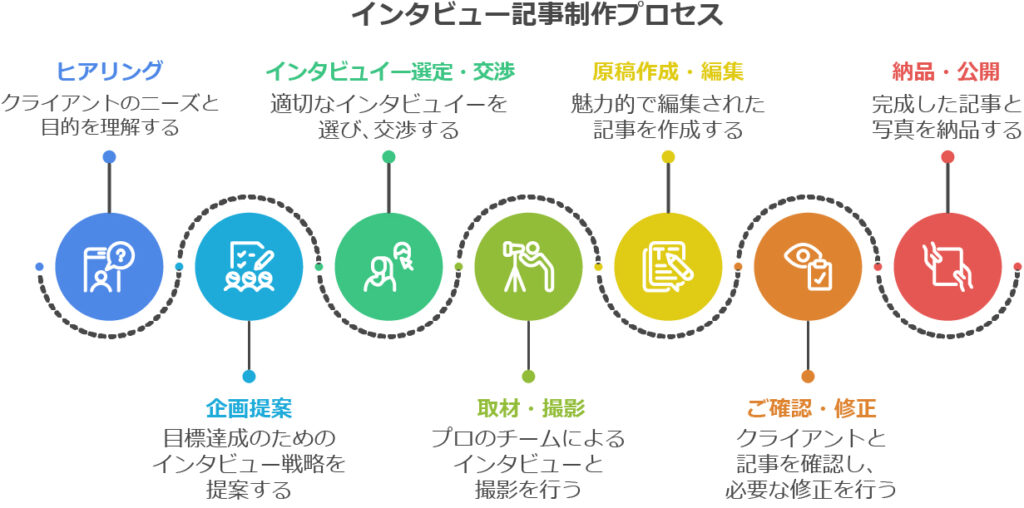

記事公開までの流れ

- ヒアリング:お客様のご要望や目的、ターゲット読者などを詳しくお伺いします

- 企画提案:目的達成に最適なインタビュー企画をご提案します

- インタビュイー選定・交渉:適切な方の選定からアポイント取得までサポートします

- 取材・撮影:プロのチームによる効果的なインタビュー取材と撮影を行います

- 原稿作成・編集:読者の心に響く魅力的な記事に仕上げます

- ご確認・修正:お客様と記事内容を確認し、必要に応じて修正します

- 納品・公開:完成した記事と写真素材を納品します

※ 上記の流れは、標準的なプロセスであり、案件によっては異なる場合がございます。お客様のニーズに合わせて柔軟に対応いたしますので、詳細についてはお打ち合わせの中でご相談ください

| まずはお気軽にご相談ください 「インタビュー記事を作りたいけれど、どう進めればよいか分からない」「自社のメディアで質の高いインタビューコンテンツを充実させたい」「特定の専門家や業界人へのアプローチ方法を知りたい」など、インタビュー記事に関するお悩みやご質問がございましたら、ぜひアーク・コミュニケーションズにご相談ください。 お客様のコンテンツ戦略に合わせた最適なインタビュー記事の制作プランをご提案いたします。 |

相談してみる

お電話でご連絡いただく場合こちらへおかけください。

TEL:03-5261-2611 (代表)

受付時間:10時~19時(土日祝を除く)